|

画像が多いので読み込みに時間がかかったらごめんなさい。

土鍋って割れそう…!でも、やってみよう! 平成15年11月11日〜

H15年 11月11日

|

寒い冬はやっぱり鍋料理ですね。でも、売っている鍋はどれもおんなじ感じで、あんまり面白くない。じゃあ、自分で作ればいい訳だけど大きさもけっこうあるし、しかも蓋物。蓋が合わないのでは意味がないですからね。さらに重要なのは耐熱性のこと。土鍋土を使うのは初めてだから超心配。作ったはいいけど割れてしまったというのではちょっと困る。相当、多くの課題が待ってるけど頑張ってみました。

心配なことのいろいろ

・土鍋は大物。小さい手ろくろでうまく成形できるかな?

・鍋の部分も蓋も完全な円でないとだめ。蓋は曲面がうまく出せるかな?

・土鍋土で強度、耐熱性は得られるのかな?

・釉薬の種類は?デザインはどうする?

・土鍋土で取り鉢やれんげも作りたいがうまくいくかな?

などなど…。困ったことばかり…。 |

|

イラストを描いてイメージチェック イラストを描いてイメージチェック

|

|

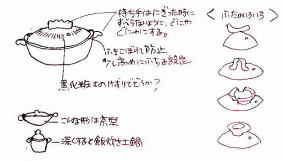

とりあえずデザインは?

一般によくある形だけど、やや平型なものを。底がまあるいのは京型というようです。極端に深くすると飯炊き鍋になります。鍋の持ち手、蓋のつかみ部分はつかみ易さを重視して大きめにして指のへこみ模様を付けます。取り鉢の持ち手も同様に。デザインは土が白なので、黒化粧の線削りでシンプルにすることにしました。

|

さっそく鍋の部分を作ろう さっそく鍋の部分を作ろう

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

土は土鍋土。とにかくよく練ります。 |

|

ろくろの縁の線に合わせて底土を置きます。 |

|

輪積みで積み上げていきます。 |

|

おおよそ予定の大きさになってきました。 |

|

鍋の内側の蓋を支える部分も作ります。 |

|

・とにかく、丸くしないといけないので、下から積み上げるのも慎重にしないと…。へらで粘土をよくつないで、厚さも見ながら積んでいきます。内側の蓋支えはふきこぼれ防止のため、やや下めに付けるとよいと思います。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

これくらいの大きさ。まだ柔らかいから怖い! |

|

持ち手を成形し、どべをたっぷり付けて押し付けます。 |

|

この状態で乾燥。ある程度乾いたら底切りをしました。 |

|

底も乾燥させます。中に板などを積んで底が沈まないようにします。 |

|

ある程度乾いたらそおっと底の削りをしてきれいにします。 |

底は深さを測っておいて削ります。 |

H15年 11月14日

次は蓋の部分を作ろう!しかし難しい! 次は蓋の部分を作ろう!しかし難しい!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ホットプレートのガラス蓋の曲面が丁度いい。 |

|

ガラス蓋にラップを貼り、その上で成形。 |

|

鍋の外枠に合わせて紙で型を取ります。 |

|

型に合わせて丸く切り取ります。 |

|

持ち手も貼り付けておきます。 |

|

・蓋の曲面をきれいに出すのはなかなか難しい。大きな皿を作る要領ですからね。ろくろも小さいし…。という訳で、丸くて蓋の型になる丁度いい物はないかと見渡したら、昔使っていて、今はもう使わなくなって廃棄する物として小屋の前に放り出していたホットプレートに注目。これはいい感じ。蓋の持ち手を外してみると、丁度中央の穴で中心も出せるし、これはいい。!ラップを貼り付けて成形しました。でも、ラップははがれにくいので、大きいガーゼなどでしっかりつつんでした方が良かった〜。蓋の大きさは、鍋の部分の乾燥状態を見極めて大きさを決めないといけないね。小さすぎるのは取り返しがつかないから、心持ち大き目が無難です。 |

H15年 11月16日

本体の成形はここまで。次は装飾、そしてセットの取り鉢、れんげ、れんげ置き皿を作ってみよう。 本体の成形はここまで。次は装飾、そしてセットの取り鉢、れんげ、れんげ置き皿を作ってみよう。

|

|

|

|

|

装飾は黒化粧の線削りにしました。飽きのこないシンプルデザインにしました。蓋の部分、取り鉢、れんげ、れんげ皿全てこのデザインで統一しました。焼成後、きっちり黒く発色してくれるかが心配です。同時に、蓋もある程度乾いてきたら、鍋にはめてみて、ぴったり合うようにすり合わせをしておきます。ここが一番ドキドキです。何とか歪みなく合っていました〜。「丸いから怖い〜」が、ちょっと安心へ!

|

とりあえずここまではOK!充分に乾燥したあと、素焼きへ!透明マット釉薬を部分掛けして本焼きへ!…

どうなることやら?状況は今後UPしま〜す。お楽しみに〜。

H15年 12月25日

素焼き後の修正、釉薬掛けはちょっと慎重に! 素焼き後の修正、釉薬掛けはちょっと慎重に!

|

一応素焼きはしておいたけど、忙しかったから修正、釉薬掛けががなかなかできなかった。この段階であせって仕上げると失敗する恐れが大!そこそこ慎重にやってみました。

|

|

|

|

取り鉢も底に撥水材を塗ってきれいに釉薬を掛けました。れんげが1個磨きのときに欠けました。薄かったのです。でもまあこんなことも予想して6個作っておいたから大丈夫っていうところ。

| |

|

|

土鍋は場所取り過ぎ。土鍋関係以外ではカップ3個、茶碗1個、白化粧土彩色の鉢2個しか入らなかった。本焼きの焼成温度は、この土鍋土の場合1230度でOKのようすです。 |

本焼き完了!で、その結果は? 本焼き完了!で、その結果は?

|

|

|

|

|

焼成中、窯の中で何か音が…。割れたかな?もうだめか…と、諦めていましたが、今日、窯を開けてみると、!!割れてない☆!!やった〜という感じですが、見た感じ釉薬がクリーム色になっています。透明マット釉薄掛けだったのに…。でも、これはこれで渋いからまあいいか…というところ。さらに、蓋が平らになってしまった。せっかくの曲面が…。実はこのことは心配してたのですが、まあ、窯も狭いし蓋かぶせてやってみようという訳で焼いたら、やっぱり…。今度からは蓋の中央が下がらないように支えのツクを入れてみます。 |

|

|

取り鉢は十分いい感じです。黒化粧の模様もきれいです。やはりクリーム色です。 |

|

|

|

|

れんげ(和スプーンの方が名前がかっこいいけど…)もまあきれいです。釉薬が棚板に付かないようにトチとして、素焼きのかけらを下に入れておきました。 |

|

|

|

規格セットものなので、このように収納もバッチリです。これだけの数でも超コンパクトになります。やっぱりコンパクト収納はできるだけ考えたいですね。 |

|

|

|

土鍋セットの一人分としてはこんな感じになります。左の猪口は織部釉。右の四角皿は昔焼いたもの。赤土、白化粧、灰釉です。 |

何とか、最悪の事態(割れ、蓋のくっつき…)はのがれられました。でも、発色は予想外でした。

ま、いろいろあるのが陶芸ですから。

今度は、どんな鍋料理にするかですが、たらちり鍋?かに鍋?など思案中です。

ふぐもいいけど手にはいりにくいしなあ〜。何より鍋の最中に割れないかということも心配です。

巷では、そこまでして土鍋作らんでも…との声も…。

H15年 12月31日 土鍋使用状況の報告!

|

|

|

土鍋パーティーしました。30日には事前に弱火でゆっくりおかゆを炊いて鍋の漏れなどチェック。バッチリOKだったのでいざ本番へ。メニューは寄せ鍋です。かに、たら、かき、鶏肉に各種野菜、御飯の団子などいろいろ。幅広なのでかなり具材が入ります。だし汁はたっぷり入っているので、鍋そのものの温度は100度そこそこでSTOPです。(だし汁を作ったとき、あんまり熱いのを一気に入れるのはまずいかも…すこし冷ましてから入れるといいかも…)ガンガン火力を強めてもOKでした。

取り鉢は最高にgoodでした。持ち手はもちろん熱くないのですが、鉢全体が全然熱くありません。土鍋土の鉢って実は最高にいいかも?こんなの売ってないですからね。今度土鍋土の珈琲カップなんてのも作ってみようかな?

れんげ(和スプーン)は、豆腐類、鳥団子などの崩れやすいものをすくうにはばっちり。でも、大体は箸で取っちゃうから出番は少なかったなあ〜。でもかわいいので評判でした。酒は黒龍「しずく」を自作酒器で…。 |

使用状況も報告して、土鍋制作はとりあえず完了。土鍋土の扱いはなんとか分かりました。

蓋はガラスの蓋を土台にして作りましたが、先ずは石膏でガラス蓋の型をとり、

石膏型で成形することで扱いはかなり楽になるかと思います。(これで大皿も可能か?)

ツクを支えにして焼成時の変形を防ぐのも忘れずに…。さあ、次は何作る?

|