|

|

|

|

|

|

|

飯碗:信楽白土と赤鉄砂土を5:2で混成 火色釉 黒織部:腰から下は火色釉を刷毛塗り。全体は黒織部の浸しがけ。黒の光沢が素晴らしく、何回覗き込んで見ても飽きが来ません。土見せの部分の火色釉の色もまあまあです。径15.0 高6.0 |

|

飯碗:土や釉薬は左に同じ:こちらは内側や外側の腰から下は化粧土刷毛塗りをして木灰透明釉吹きがけ。外側は轆轤目を大きく入れ、塗った化粧土をこすり落としてあります。一部、外側のお腹の辺りに黒織部の小さな切れがあるのが難ですが、それも景色と見ればまあまあです。径14.7 高6.9 |

|

飯碗:土や釉薬は左に同じ:左のものより黒織部の境目にしっかり透明釉をかけたので、黒織部が薄まり少し流れた感じになっています。こういう境目が溶けてグラデーションになっているものも結構、見ていて楽しい感じがします。径13.8 高7.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飯碗:土や釉薬は上に同じ。:内側の見込み部分は、黒織部の刷毛塗りです。予想通り、刷毛塗りのテクスチュアーが見え見えですが、この雰囲気は好みが分かれるところかもしれません。径13.8 高7.3 |

|

片口鉢:土は左に同じ 金彩マット釉:金属質の雰囲気を出すために、薄く成形しました。実際は写真よりも金色が強いです。金色なので金色に負けない料理を盛るのが難しいかもしれません。ほぼ予想通り焼くことができました。長径17.0 短径15.1 高5.0 |

|

深鉢:土は左に同じ 化粧土下地塗り 口辺に金彩マット釉 木灰透明釉:金彩マット釉に木灰透明釉が薄く重なってかかった部分は、光沢が滲むように出ています。この滲み出る感じはとても見ごたえがあるので、今後の制作のヒントになりました。径13.0 高8.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

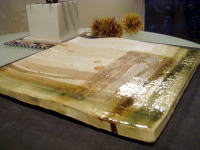

たたら四角大平皿:五斗蒔白土にはぜ石混ぜ 織部 酸化第二鉄 火色釉 化粧土 木灰透明釉:たたらで板を作ったあと、角材で表面をさらに削り取り、荒々しさを出しました。釉薬類もざっくりとしたかけかたです。織部が薄くて印象はいまいちですが料理を盛ればいい雰囲気になるでしょう。辺20.0 厚さ0.8 |

|

たたら四角大平皿:土、釉薬は左に同じ。やはり織部がいまいちです。化粧土の雰囲気もやや薄めで、酸化鉄との重なり部分ももっと多くしてもいいかなと思いました。辺19.8 厚さ0.9 |

|

四角小皿:左の大皿と同じ釉薬:これも表面は角材で擦れた感じを出しています。色合いは薄めですが、気軽に使える感じです。成形時に縁などを指で触らず、自然ななりを生かすことで、自然物の感じが出ます。辺9.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

四角平皿:古信楽荒目土 木灰透明釉薄がけ:生乾き時に櫛目を入れ、素焼き後に酸化第二鉄をスポンジ塗り。さらに化粧土を滲ませたもの。化粧土を薄くしたけど、それでも濃かったかな? 辺20.4 高1.2

|

|

左の四角皿の裏側です。中央部分が焼成で凹まないように、粘土を残してあります。裏は無釉です。縁が垂れ下がらないか心配しましたが、無事でした。 |

|

片口鉢:信楽白土と赤鉄砂土を5:2で混成 生土で化粧土浸しがけ 木灰透明釉:2個成形しましたが、1個は化粧土がけでひびが入りました。口の部分を丸く凹ませるのが気に入っています。径15.4 高4.8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

箸置:上のたたら四角大平皿と土、釉薬は同じ。粘土を硬めにして、ちぎり取るようにして成形。荒れた面に酸化鉄がかかることで、表面の雰囲気は強調されています。長7.0 |

|

いろいろな小物類:生土状態で櫛目やへら目を入れたり、化粧土を擦り落としたりといろいろ試してみたもの。適当に作ったものなのに、こういうのに限って評判が良かったりするから分からないものです。 |

|

|