227

2009/4/19 |

| ■ ポンソ「ジュヴレ・シャンベルタンキュベ・デュ・ラベイユ」2006 |

とにかく入手困難なポンソのワイン。今回やっと2006年もののジュブレの村名ワインを入手できました(シャンボール・ミュジニーも同時入手)。嬉しくてたまらず速攻で抜栓しました。2005年ものを飲んだ時はかなり感動したので、この2006年ものも相当期待大でした。若いけど予想通りクリアで透き通り、かつフレッシュなピノの味わいが口中に広がり、しかも持続力があります。果実味が豊富で飲み易さ抜群です。濃さや広がりは物足りないものの、ピノらしい旨みが十分に感じられやはり美味いと言うしかありません。裏ラベルには温度検知シールが貼られています。試しに、飲んだ後、ドライヤーで暖めてみました。部分的にグレーかな?という反応はありましたが、??という感じでした。

2007/6/12「ブルゴーニュ・アリゴテ・キュヴェ・デュ・ロシニョール」2004

2008/6/26「ジュヴレ・シャンベルタン・キュヴェ・ド・ラベイユ」2005 |

|

|

|

|

226

2009/4/15 |

|

| ■ エマニュエル・ルジェ「ブルゴーニュ・パストゥグラン」2006 |

2006年物はまだ若いとは思いましたが、味わいを確かめたくて開けてみました。ガメイとピノのブレンドのパストゥグランなので、酸味の強さは予想していましたが、開けたてはかなりつんと来る感じでした。まだまだ若いのでしょうが、逆に熟成度はそこそこピークに来ている感じかと思えたりもして、アンバランスな謎の感覚を醸し出しています。エマニエル・ルジェはブルゴーニュの神様と言われたアンリ・ジャイエの甥。値段も評価もまあまあ高いのですが、底物では本質は見えにくいようです。

2007/5/11 ブルゴーニュ・ルージュ2002

2007/3/4 ブルゴーニュ・パストゥーグラン2003 |

|

|

|

|

225

2009/4/11 |

|

| ■ ダリオ・プリンチッチの「ヴィーノ・ロッソ」2005 |

| イタリアのフリウリ州のワイン。フリウリは白ワインの産地。でも今回開けたのはロッソの赤ワイン。ダリオ・プリンチッチは自然酵母発酵や二酸化硫黄の無添加など自然農法で醸造しています。セパージュはカベルネとメルロー(割合は不明)。エッジに透明部分があり、クリアな味わいかと思わせますがコクもあり。深みはあまりなくシンプルですが、気軽に後味よく飲めます。次は、2007年ものの「ヴィーノ・ビアンコ」(白)にトライです。これは楽しみです。ダリオ・プリンチッチについてはよくは知りませんが、地元では居酒屋を経営していて、そこで供されるワインのようです。日本限定でリリースしたとのことで、かなり有難いものではあります。地図のマーキング部分がフリウリ州界隈(mapはGooglemapよりマーキング) |

|

|

|

|

|

224

2009/4/8 |

|

| ■ 「カサ・グアルダ・プルス・ウルトラ」2005 |

|

| 今日はスペインのデイリーなワイン。この2005年ものがパーカーポイントで90点ついています。濃い目大好きのパーカーポイントをあまり信用していない私ですが、とりあえず試してみようということで抜栓。プティ・ヴェルド(葡萄の品種)70%ということで、どんな雰囲気だろうと興味津々。香りは控えめで樽香があります。タンニンは強くはないですが、若干硬い感じで凝縮感はあります。奥深さはないですがデイリーにはいいかもしれません。カサ・グアルダは、ラマンチャ地方のポソアマルゴ村(pozoamargo)にあります。(mapは、Googlemapよりマーキング) |

|

|

|

|

223

2009/4/6 |

|

| ■ マルセル・ラピエール「ル・カンボン」2007 |

| 夕食も片付けも全て終えましたが、今日の頑張りの自分へのご褒美として、じっくり飲みたくて、栓を抜いたのがこのボジョレー地方のガメイ種のワインの「カンボン」。透明感が高く、フレッシュさは抜群。しかし、アルコール度を高く感じてしまうため、フルーティさが影に隠れてしまう感じ。持続力は1時間程度は十分ありますが、以後は落ちていく感じ。以前飲んだ、モルゴン・サンスーフルと比べればやや印象は弱いかなというところです。カンボンはマルセルが経営不振のカンボンに出資をしたシャトー。モルゴンよりも標高が低いため、味わいはやや緩めです。が、しかし、除草剤不使用で、天然酵母使用の醸造の困難さをクリアしているマルセルの凄さはさすがです。 |

|

|

|

|

222

2009/4/4 |

■ メオ・カミュゼ・フレール・エ・スール「ブルゴーニュ・ルージュ」2006

メオ・カミュゼはこのネゴシアンもの(買い付け)は1999年より行っています。ネゴシアンといっても決まった栽培畑から買い付けるので、品質は保証されています。ややタンニン濃い目ですが、味わいは深みがあって値段相応+αに感じます。透明感はギリギリOKという感じで、そのあたりについてwinart41では醸造長のクリスチャン・フォーロワ(写真中)の談をまとめて「最近の若手生産者に散見される、きれいなのだが、淡白で色気がなく、頭のよさや誠実さは感じるものの、付き合ってもあまり楽しいとは思えないワインには、食指が動かない」という話を紹介しています。なお、ドメーヌもののヴォーヌ・ロマネの2005年もの(写真右)を寝かせています。これは2010年以降に開けたいと思います。 |

|

|

|

|

|

|

221

2009/3/31 |

|

■ ドメーヌ・ド・ラルロ

「コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・クロ・デュ・シャポー」2006 |

|

| ラルロのすそものです。葡萄はニュイ・サン・ジョルジュ産?ラルロは除梗せずに醗酵させる作り手。このワインでもそうなのか、タンニンはかなり強く、苦味さえも感じます。色は褪せた感じ。最初のインパクトはかなり心地良いものですが、以後は渋さが前面に出てきます。1日ほど寝かしてから飲めばまた味わいは変わるでしょう。Winart41では、総責任者のオリヴィエ・ルリッシュ(写真右)は「ピノ・ノワールを除梗してしまうと、ディテールや空気感が失われる。余韻の長さが失われる。香りの複雑さが失われる。そして、タンニンと酸とミネラルの厳格な存在感が失われ、茫洋としてにじむことになる」と語り、緩めの味わい許さない頑なな作り方を守っています。 |

|

|

|

|

220

2009/3/28 |

|

| ■ マルセル・ラピエール「モルゴン・サン・スーフル」2007 |

ガメイ種と言えば、ボジョレーヌーボーでおなじみですが、このマルセル・ラピエールのモルゴンは別格。ピノはいつ飲んでも嬉しいけど、たまにマルセル・ラピエールのガメイも飲んでみたいというわけで開けてみました。実はこのモルゴンはちょっと特別製で、酸化防止剤である亜硫酸塩が入っていません。普通は入っていますが、これは特別です。表のエチケットは一緒ですが裏面のラベルの表記が微妙に違うので見分けられます。sans

sulfiteはwithout sulphiteの意味です。実にすがすがしい味わいで、透明感が高い。ガメイなのに…いやガメイが美味い!と言いたくなる味わいです。

2007/4/30 モルゴン2005

2008/11/20 ボジョレー・ヌーヴォー2008

|

|

|

|

|

|

219

2009/3/23 |

|

| ■ ドミニク・ローラン 「ブルゴーニュ・パストゥグラン」2005 |

先日は、いいものを開けてしまったので、今回はピノとガメイのブレンドのパストゥグランです。ドミニク・ローランですし、2005年ものなので、そこそこいい味出しているかなと少し期待して抜栓。抜栓時は酸味が先行する味わい。時間経過後は、少し味わいが深まりましたが、透明感が薄く、やはり雑味が多い舌触りです。エマニュエル・ルジェのパストゥグランでさえも同様な感触ですから、やはり値段からすれば相応かもしれません。

エマニュエル・ルジェ 2006/9/3 ルイ・ジャド 2006/9/9

フランソワ・ミクルスキ 2007/6/7 ロベール・アルヌー 2007/6/30

ミッシェル・マニヤン 2007/11/17

|

|

|

|

|

218

2009/3/21 |

|

| ■ ルイ・ジャド「ヴォーヌ・ロマネ・1er・ボー・モン」1999 |

| ビッグビンテージの1999年。そして1erのボーモンということで、相当期待して抜栓しました。しばらくは閉じていましたが、次第に開いてくると、落ち着いたイチゴのような甘い酸味が十分に広がってきます。Winart41、p17ではレ・ボーモンについて、「エシェゾーの丘にあり、一部はフラジェ・エシェゾー村に含まれる。東南東を向き、谷間から遠いために、暖かい微気候で、ワインもふくよかで温かい味わいだが、標高は高いため土っぽくなく上品。黒い果実とスパイスの香り。ルロワ、グリグォー、ルージェが主要な生産者。リシュブールのミニ版的な個性で素晴らしい。」と解説しています。いいものを開けてしまいました。 |

|

|

|

|

|

217

2009/3/21 |

|

| ■ アラン・コシュ・ビズアール「ブルゴーニュ・アリゴテ」2006 |

| 「や○や」さんで購入。残り僅かで、よく売れていました。冷蔵庫で十分に冷やしてから頂きました。すっきりとした味わいで、ミネラル、酸味も優しく溶け込んでいます。アラン氏の父であるジュリアン・コシュ・デュボーとドメーヌ・コシュ・デュリーのフランソワ・コシュ・デュリーの祖父が兄弟という関係のようです。発酵から熟成を小樽で行い、温度は低めにしてゆっくりと醗酵を進めているようです。これ、夏に飲みたい感じです。 |

|

|

|

|

216

2009/3/17 |

|

| ■ 「シャトー・サン・コロンブ」2001 |

|

| 今日はボルドーのコート・ド・カスティヨンのワインです。コート・ド・カスティヨンは大好きなサンテミリオンの東隣のアペラシオン。サンテミリオンよりは粘土質で内陸のため気候も厳しく成熟度も低下してしまうため、評価は低くなってしまいますが、ジェラール・ペルス(シャトー・パヴィとモンブスケのオーナー)とアラン・レイノー(キノー・ランクロのオーナー)、そして醸造コンサルタントのミッシェル・ロランの手によって生まれた期待すべきワインです。やや軽めのミディアムボディですが、値段からすれば上出来です。果実味はやや薄く、奥深さはありませんが、バランスがよく飲みやく仕上がっています。セパージュはメルロー70%、カベルネ・フラン20%、カベルネ・ソーヴィニヨン10%。Winart22では83点。店頭では2006年ものも並べられていましたが、買いはやはり2001年です。Winart22でもボルドー右岸の2001年ものは高く評価しています。 |

|

|

|

|

215

2009/3/12 |

|

| ■ 「ヴォーヌ・ロマネ・レ・シャン・ペルドリ」畑の考察 |

|

今日は再びブリューノ・クレールの「ヴォーヌ・ロマネ・レ・シャン・ペルドリ2004」。前回同様美味しく頂きました。さて、今回はこのシャン・ペルドリ畑の考察。

ロマネ・コンティに近いのに1Cruでさえもない。聞くところによれば、この畑はもともとは荒地でブリューノ・クレールが葡萄を植樹して、やっと近年になって樹齢も増し味わいが出るようになってきたとのこと。現在は評価が低いが、テロワールは悪くないので、今後は期待できそうです。(写真はGooglemapより) |

|

|

|

|

214

2009/3/7 |

|

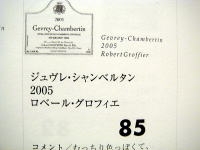

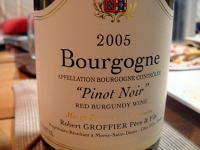

| ■ ロベール・グロフィエ「ジュヴレ・シャンベルタン」2005 |

| ロベール・グロフィエといえばシャンベルタン・クロ・ド・ベーズ、ボンヌ・マール、シャンボール・ミュジニー1erあたりでしょう。流石にちょっと高いので、ジュヴレ・シャンベルタンで我慢というところです。このジュヴレ・シャンベルタンは74号線の東側の平らな畑のものらしいので、テロワールはいまいちですが、それでも美味しい仕上がりになっています。十分な果実味とタンニンがしっとりと落ち着いていて目立ちすぎず、香りと余韻でやや皮臭が感じられます。パーカーポイント90点。Winart43では85点をつけています。以前飲んだ「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005の方が明るい味わいなので、ワイワイ飲むにはACブルの方がよいかもしれません。2009/1/21 「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005はこのページの下の方 |

|

|

|

|

|

213

2009/3/4 |

|

| ■ ルイ・ジャド「クーヴァンデ・ジャコバン」2006 |

ルイ・ジャドの「ブルゴーニュ・ルージュ・クーヴァンデ・ジャコバン」2006年ものです。2005年ものは2007/6/20

に飲んでます。2006年ものは2005年のような青臭さはなく、熟した果実、落ち葉の香りなどが漂い、このグレードのACブルとしてはかなりよいものとなっています。が、しかし逆に甘い香りと味わいが前面に出た華やかな仕上がりになっているので、審美な複雑性からは遠くなっています。価格設定は安めですが、これでもデイリーとして毎日飲むには難しい状態です。ピエール・アンリ・ガジェが社長、醸造責任者はジャック・ラルディエールです。

2007/6/20 2005年もののクーヴァンデ・ジャコバン

2007/12/19「ニュイ・サン・ジョルジュ」1999とラルディエール

|

|

|

|

|

212

2009/2/25

|

|

|

|

|

|

211

2009/2/22 |

|

| ■ フレデリック・マニヤン「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005 |

フレデリック・マニヤンはミッシェル・マニヤンの息子。所有している畑(モレ・サン・ドニ)でできたワインは「ミッシェル・マニヤン」名で出され、他の畑から買ったぶどうでできたワインは「フレデリック・マニヤン」名で出されているようです。渋さが舌に残りバランスや奥深さはいまいちですが、ピノの味わいはそこそこ楽しめます。ミッシェル・マニヤンとほぼ同じ値段設定ですが、味わいはミッシェル・マニヤンがやや上です。

2007/11/17 「ブルゴーニュパストゥグラン」2002

2008/3/8 「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005

いずれもミッシェル・マニヤン。

|

|

|

|

|

|

210

2009/2/15 |

|

| ■ ミシェル・グロ「ブルゴーニュ・オーコート・ド・ニュイ」2004 |

ミシェル・グロの「ブルゴーニュ オーコート・ド・ニュイ」2004年ものです。以前、二の宮の「サレポア」で2001年ものと2004年ものを垂直で飲んだときに、2004年ものが味わい深かった記憶があったので、最度トライしてみました。で、結果は「あれ?以前と印象が違う…20分ぐらいで徐々に開いていくあの感じがない」感じ。このワインは酒屋の陳列棚に普通に並べてあったものなので、管理が悪かった?「サレポア」さんではセラーできちんと管理できていたので、やはり管理状態の差でしょうか。

「ヴォーヌ・ロマネ」2006 2008/12/13

「オート・コート・ド・ニュイ・ブラン」2002 2006/7/10 |

|

|

|

|

|

209

2009/2/13 |

|

| ■ ヨーリオ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ2006 |

|

| イタリアのウマニ・ロンキ社の「ヨーリオ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ」2006年ものです。久々のイタリアワイン。醸造家のジュセッペ・カヴィオラ氏をコンサルタントに迎え、コスパなワインを醸造しているウマニ・ロンキ社。畑はアブルッツォ州キエティ地区の単一畑。葡萄はモンテプルチアーノ種。色は深いルビー色。口当たりは酸味が前面に出るが、徐々に黒い甘い果実の風味が広がっていく感じです。香りもよく値段の割には楽しめるワイン。ただ、モンテプルチアーノの奥深さの片鱗は見つけられなかった。畑はGuardiagrele周辺。(mapはgooglemapよりマーキング 東はアドリア海) |

|

|

|

|

208

2009/2/8 |

|

| ■ コトティドのクロ・ド・ヴージョ・G・Cru2002 |

|

| コンフュロン・コトティドの「クロ・ド・ヴージョ・グランクリュ」2002年ものです。VOUGEOTはシャンボール・ミュジニーとエシェゾーに挟まれた地域。今日は風邪で一日ずっと寝込んでいる状態でしたが、「風邪に負けるな!」の景気付けのために、グランクリュを開けてみました。香りはもう十分です。熟成に入った感じの落ち着いた色合い。味わいはまろやかです。やはりMPF(マセラシオン・プレ・フェルメンテール=アルコール発酵前の浸漬)を行っているため、非水溶性のタンニンは少なめなのでしょうか。樹齢は70年以上。意外とすっきりとした味わいでしたが、これは開けるのが早かったためかな?

20年寝かせられるらしいですが、悲しいかな絶対に待てません。(mapはwinart43より) |

|

|

|

|

207

2009/2/1 |

|

| ■ ルイ・ラトゥール「マコン・ヴィラージュ シャムロワ」 2005 |

| 牡蠣を焼いて食べようというわけで、手頃なマコンの白を選びました。インパクト弱めですが、すっきりしているので、料理中心で気軽に飲める感じです。マコンはボーヌの南のコートシャロネーズよりもさらに南の白ワインの産地。さらに南に行けば例のボジョレー地区という訳です。フランス南部ヴァール地方の「ヴァルモワシン」やラングドック・ルーションの「アルデッシュ・シャルドネ」なども割と酒屋さんに置いてあるのでお手軽な感じで楽しめます。それにしても個人的に牡蠣の生は怖くて食べられませんが、焼けば安心で気が楽になり美味さも増す感じです。「ヴァルモワシン」「アルデッシュ・シャルドネ」は2008年1月〜-6月のページで! |

|

|

|

|

|

206

2009/1/28 |

|

| ■ 「ヴォーヌ・ロマネ・1er・レ・ルージュ」2001 |

|

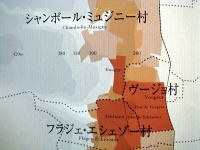

| ジャン・グリヴォの「ヴォーヌロマネ1erレ・ルージュ」2001年ものです。なかなか手に入りにくいワインです。2001年というビンテージは若干味わいが弱めのような予感がしていましたが、開けてみました。やや枯れた色合い。透明感が高く香りも豊かで熟成がよく進んでいました。味わいはクリアですが凝縮感があり、やさしい味わいです。ジャン・グリヴォはやっぱり美味しいなあと、うっとりとしてしまいます。レ・ルージュの畑(丸印)はフラジェ・エシェゾー村の西の山手(右が北方向です)。南に600mほど行けば、グランクリュのロマネコンティやリシュブール、ロマネサンヴィヴァンなどがあります。(mapはWinart41より) |

|

|

|

|

205

2009/1/24 |

|

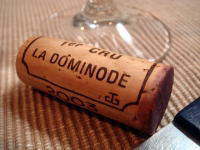

| ■ブリューノ・クレールの「サヴィニ・レ・ボーヌ・1er・ラ・ドミノード」2003 |

以前より飲みたかったドミノード。1902年植え付けという超古木の畑です。抜栓時は香り静かで「?」と思いましたが、徐々に開き、食事中はずっと持続。クリアながら深い味わい。それよりも特徴的なのはかなり酔うということです。良い気分にさせてくれて満足できます。ブリューノ・クレールはマルサネからサヴィニー・レ・ボーヌまで広く多くの畑を持っています。醸造責任者はフィリップ・ブリュン氏。次回狙うのはラ・ターシュ傍の「ヴォーヌ・ロマネ・シャン・ペルドリ」あたりです。

2008/9/6「サヴィニー・レ・ボーヌ・1erCru」2004

2008/4/6「ジュヴレシャンベルタン1erCru・クロフォントニィ」2002 |

|

|

|

|

|

204

2009/1/21 |

|

| ■ ロベール・グロフィエのACピノ2005 |

|

| ロベール・グロフィエの「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005年ものです。まだ若いのでタンニンがちょっと前面に出ていますが、「うまい!」と言える味わいです。とてもフレッシュでクリアで、ACブルでこのクリアさは優れものです。しかし、このワインは若さが売りではない訳で、この先5〜10年寝かせて本当のまろやかな味わいが出るのではと思います。その時はタンニンがこなれて、絶妙の味わいとなるかもしれません。同ビンテージのジュブレシャンベルタンがキープしてありますので、少し時間を置いて試してみたいと思います。ハンバーグ、スパニッシュオムレツ、パプリカサラダ、ポワールのパンで頂きました。 |

|

|

|

|

203

2009/1/14 |

|

| ■ ドメーヌ・ド・メイラン「リラック」2004 |

| ドメーヌ・ド・メイランの「リラック」2004年もの。2007年3月29日に同じものを飲んでいます。フランス南部のコート・デュ・ローヌのAOC・ローダンのワイン。当時の印象としては酸味が先行していて若い感じがしましたが、今飲んでみると確かに落ち着きが出てきていて、じっくり味わって飲める感じがします。抜栓後、20分ぐらいでかなり味わい深い状態になりました。グルナッシュ50%

シラー20% サンソー20% ムールヴェードル10%。普通の酒屋さんで手に入るデイリーワインですが、時間経過での開き具合からすればまあいい方かと思います。ドメーヌ・ベルナール・デュセノール元詰めのビオディナミ100%ワインです。 |

|

|

|

|

202

2009/1/10 |

|

| ■ パスカル・ラショー「ブルゴーニュピノ・ファン」2005 |

| パスカル・ラショーの「ブルゴーニュ ピノ・ファン」2005年ものです。ピノ・ファンは葡萄の品種のことで、ピノ・ノワールの原種に近いものです。また、パスカル・ラショーはロベール・アルヌー亡き後、醸造の責任者となっています。で、なぜか同一ドメーヌなのに、ロベール・アルヌー名のものと、パスカル・ラショー名の二通りのワインが生産されていて、値段は、パスカル・ラショーものがやや安く、味わいはやや劣る感じです。先月飲んだロベール・アルヌー「ヴォーヌ・ロマネ」2005はアルヌー名で、いい出来でした。美味しいものを狙うならアルヌー名で選ぶ方がよいかもしれません。 |

|

|

|

|

201

2009/1/7 |

|

| ■ シャトー・クロワ・ムートン2005 |

|

| ジャン・フィリップ・ジャヌイクスによる「シャトー・クロワ・ムートン」2005年ものです。ボルドー・シューペリエールクラスなのですが、畑はほぼフロンサックの様子です。ジャヌイクスの「シャトー・シャンブルン」で味わった金属質の味わいはこのワインでも味わえました。しかし、シャンブルンほどの硬さはなく、かといって、セカンド物の「レゼルヴ・デュ・シャトー・クロワ・ムートン」ほどの隙は見せずという感じで、どうもこのワインはもう少し寝かせて様子を見る方が良いのかもしれません。セパージュはカベルネ・ソーヴィニヨン55%、メルロ42%、カベルネ・フラン2%、プティ・ヴェルド1% パーカーポイント88〜90点。新樽100%。ボトルネックにはクロワのマークが入っています。シャンブルン(2007/2/22) レゼルヴ・クロワ・ムートン(2008/11/16) |

|

|

|

|

200

2009/1/1 |

|

| ■ 新年はボランジェとランソン! |

|

「ガキつか」を見ながら、大笑いで新年を迎えました。笑って年越しは有難いことです。で、新年の乾杯はシャンパン2本で!「ボランジェ」と「ランソン・ブラックラベル」。ボランジェは、1884年から英国王室御用達を拝命する希少なメゾン。ドンペリより味わいはしっかりタイプです。ピノ

60%、シャルドネ 25%、ピノ・ムニエ 15%。ランソンの方は、味わいは若干軽めで大味な感じがしますが、それはボランジェに比べてのこと。十分満足できる味わいでした。ピノ50%、シャルドネ35%、

ピノ ムニエ15%。

今年も美味しいワインが飲めますように! |

|