609

2013/6/29 |

|

| ■ロシニョール・トラペ「ブルゴーニュ・ルージュ」2009 |

| ドメーヌ・ルイ・トラペの畑を息子と娘が継承。娘のマドレーヌが夫ジャックとともに設立したのがこのドメーヌ・ロシニョール・トラペです。息子のジャンはドメーヌ・ルイ・トラペをそのまま継承しています。ジュヴレ・シャンベルタンが拠点の生産者であり、完全ビオディナミの実践者です。ACブルといっても実質、ジュヴレ・シャンベルタンのワインであり、74号線を挟んでマジ・シャンベルタンの反対の東側の区画の「Grand

Champs」の畑のようです。紫がかった色合い。香りは静かながらも澄んだ香り。タンニンがよく効いていてジュヴレらしい印象ですが、甘味成分も程よく、飲みやすい印象です。時間経過とともに苦み成分が顔を出してきますが、総合的に良い印象でした。ナスにベーコンを巻いてソテーしました。意外といけます。 |

|

|

|

|

|

608

2013/6/28 |

|

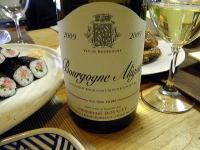

| ■オリヴィエ・ルフレーヴ「ブルゴーニュ・ブラン・レ・セティエ」2010 |

前回に続きオリヴィエ・ルフレーヴです。シャルドネ100%。レ・セティエはピュリニー・モンラッシェとムルソーにまたがる区域のようです。村名ですらありませんが、畑の位置からすれば相当美味しいのではと期待して抜栓。薄いレモン色で、爽やかな柑橘系のフルーティな香り。すっきりとして飲み飽きることがない味わいで、好みの味わい。飲み始めから飲み終わりまでずっと表情を変えずにいますが、それはそれでとても好感が持てます。できることなら常時何本かをよく冷やしておきたいと思えるワインです。「オリヴィエ・ルフレーヴ」は「ドメーヌ・ルフレーヴ」ほど有名ではありませんが、ルフレーヴ家としての親族になります。

<オリヴィエ・ルフレーヴ>

「モンテリー・1er」2010 607 |

|

|

|

|

|

607

2013/6/26 |

|

| ■オリヴィエ・ルフレーヴ「モンテリー・1er」2010 |

オリヴィエ・ルフレーヴはピュリニイの白の生産者ですがこれは赤。白だけではなく赤も美味しい出来というのが巷の噂。しかもモンテリーはヴォルネイの西、ムルソーの北に位置していて、知名度は低いもののテロワールは優秀。さらにモンテリーの90%は赤というのですから、赤の選択は間違いないというものです。しっかりとした濃いめの色合いでありながら液体はさらりとしていて口当たりはすっきり。樽香のスパイシーさに酸味も十分で、ベリー系果実の味わいが複雑に絡み合っていて、しかも熟成感もあり。値段はプルミエなのにかなり安い。モンテリーって何?と言わずに試してみる価値は十分にある有難いワインです。

<モンテリーのワイン>

ポール・ガローデ「 モンテリー・1er・クロ・ゴーティ」2003 522

「モンテリー・キュヴェ・ポール・ルージュ」2007 478

レーヌ・ペドック「オスピス・ド・ボーヌ・モンテリー・1er・キュヴェ・ルブラン」 2004 126 |

|

|

|

|

|

606

2013/6/19 |

|

| ■フィリップ・ルクレール「ブルゴーニュ・ルージュ レ・ボン・バトン」2010 |

先日は5人でワイン4本開けてしまったので、今日はACブルの中で残っていたフィリップ・ルクレールを開けました。開けて5分ですっきりと透明感のある味わいが出てきます。色はやや薄め。プルーン風の味わいが印象的であり、なおかつ樽の味わいの印象も強いので好みが分かれるところですが、かなり楽しめるものとなっています。酒石酸の結晶もたっぷり残っていて、自然な状態での醸造の様子が伺われます。トマト、鶏肉、玉葱に自家栽培のナスも入れてトマトソース+チーズで焼きました。

<フィリップ・ルクレール>

「ブルゴーニュ・ボン・バトン」2009 561

「ブルゴーニュ・ボン・バトン」2005 146 |

|

|

|

|

|

605

2013/6/15 |

| ■アルヌー・ラショー「ブルゴーニュ ピノ・ファン」2009 |

| ロベール・アルヌーが2008年から改称して、アルヌー・ラショーになっていることから、これはドメーヌもののワインです。なおパスカル・ラショーとの相違点ですが、ロベールの子供には男子がいなかったため、末娘のフローランスに婿をとり、婿の名前からパスカル・ラショーを名乗っていますが、こちらはネゴシアン部門です。濃い紫がかった色合いですがエッジはクリアに見えます。酸が印象的で、苦み成分も強い。上品な感じがないのはやはりピノファンという品種のせいでしょうか。しかし30分もするとぐんと高まりが出て、レベルの高さを感じさせてくれます。30分前抜栓で対応しましょう。畑で採れた1番なりのナスを入れたペンネです。 |

|

|

|

<ロベール・アルヌー、アルヌー・ラショー>

「ブルゴーニュ・アリゴテ」2005 373

アルヌー・ラショー「ブルゴーニュ ピノ・ファン」2007 351

「ブルゴーニュ ピノ・ファン」2007 272

「ヴォーヌ・ロマネ」2005 196

「ブルゴーニュ・パストゥグラン」2005 90

「ブルゴーニュ ピノ・ファン」2002 26

<パスカル・ラショー>

パスカル・ラショー「ブルゴーニュ ピノ・ファン」2005 202 |

|

|

|

|

|

604

2013/6/12 |

|

| ■レシュノー「ブルゴーニュ・ルージュ」2010 |

前回飲んだオート・コート・ド・ニュイよりさらに薄旨状態。色合い、香り、味わいともに弱めで、液体はさらりとしていますが、酸とタンニンはしっかりでした。さらに、30分もすると薄旨状態でありながらも高まりが現れ、ACブルとしてはかなり楽しめました。さすがに2010ということで若く、まろやかさに欠けるので、もう少し寝かせて変化を見てみるのもありかもしれません。豚冷しゃぶサラダです。茗荷や大葉の香りがたまりません。

<レシュノー>

「ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ」2008 591

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2009 509

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2008 365 |

|

|

|

|

|

603

2013/6/10 |

|

| ■ドメーヌ・フィリップ・コラン「ブルゴーニュ・ルージュ」2008 |

シャサーニュ・モンラッシェの赤。有名なミッシェル・コラン・ドレジェは引退し、息子の長男フィリップと次男ブルノが受け継いでいます。これはそのフィリップのワイン。リュットレゾネとヴァンダンジュ・ヴェルトを実践しています。白がメインのシャサーニュ・モンラッシェですが、赤は値段が安い割に美味いというのが本当のところだと思います。香りは花の香りが十分。口当たりはやや緩めですが、酸はしっかりしていて、しかもエレガント。中盤から緩みが出て、酸はやや低調になりますが、それでも十分に美味しい。ライトな印象ですが、結構楽しめました。

豚ひれ肉の揚げもの。中温で蒸し揚げにして、最後は高温で一気に揚げます。ジューシーさがたまりません。

<フィリップ・コラン>

「ブルゴーニュ・シャルドネ」2010 565 |

|

|

|

|

|

602

2013/6/7 |

|

| ■信濃ワイン「葡萄交響曲シャルドネ作品502」2003 |

HPには「桔梗ヶ原産の完熟シャルドネを使って醸造。フレンチオークで熟成。地下セラーでゆっくりとクラシック音楽を聞かせ熟成させたコクのある辛口」との説明があります。2003ということでかなりの熟成が進んでいるとの予想。色は黄金色に近くなってきていて、香りは枯れた麦。味わいも枯れた味わいで、やや不思議な味わいが混ざっていましたが、これは樽の成分が前面に出てきてしまっているのかとも思えました。いずれにせよ熟成は相当進んでいるのだろうとの印象がありました。

<信濃ワイン>

http://www.sinanowine.co.jp/ |

|

|

|

|

|

601

2013/6/5 |

|

| ■ブリューノ・クレール「サヴィニ・レ・ボーヌ・1er・ラ・ドミノード」2004 |

ほとんどが1902年に植えられた葡萄の樹から造られているという古木のワイン。ラ・ドミノードを地図で探しても表記なし。調べるとどうやらこれは「レ・ジャロン」の昔の呼び名のようです。どうりで…納得です。初めは粉っぽさが出ましたがすぐに溶け込み、しっかりした造りと相まって濃密な味わいで、果実味は豊富です。ピークのレベルも高く持続し、圧倒される印象の味わいでした。やはりブリューノ・クレールはしっかりとした作り手です。(mapはGooglemapより引用しマーキング)

<ブリューノ・クレール>

「サヴィニ・レ・ボーヌ・1er・ラ・ドミノード」2003 205

「サヴィニー・レ・ボーヌ・1er」2004 172

「ジュヴレシャンベルタン1erCru・クロフォントニィ」2002 142 |

|

|

|

|

|

600

2013/6/4 |

|

| ■井筒ワイン「果報」2012 |

これも塩尻でワイナリーに寄って買ってきたものです。品種はシャルドネ。桔梗ケ原の自家葡萄園と契約栽培園の葡萄で醸造。低価格ですがビンテージを守っているので、年ごとの味わいの違いも確かめられます。シャルドネのすっきりとした香りと味わい、そして十分な果実味もあり、日本のシャルドネも素晴らしいものになっているのだなと感心しながらいただきました。これはリピ買いありだと思いました。畑で栽培したサニーレタスに味付け肉や人参、きゅうり、赤玉葱などを挟み、辛味味噌で食べました。

<井筒ワイン>

http://www.izutsuwine.co.jp/ |

|

|

|

|

|

599

2012/6/2 |

|

| ■ジュリエット・シュニュ「ラドワ・ルージュ」1999 |

ジュリエット・シュニュは夫とともにクルティエ(仲買人)です。そしてコストパフォーマン

スに優れたものをジュリエット・シュニュの名で販売しています。ラドワはコート・ド・ボーヌの北端の村で、西はコルトンということもあり、土壌は秀逸。しかし生産者はカシャ・オキダンぐらいしか思い浮かばないややマイナーな村。1999ということもあり、やはり古さを感じさせる色合い。20分ほどで開き始めるが、やや苦みを伴う酸が強くそのまま推移。バランスはよろしくない。「ジュリエット・シュニュねぇ?どうなのかなあ?」という印象で終了した訳で、今後に期待です。(mapはGooglemapより)

<ジュリエット・シュニュ>

「ムルソー1erCru・グット・ドール」2002 295 |

|

|

|

|

|

598

2012/5/29 |

|

| ■五一わいん「エステートゴイチ・ピノ・ノアール」2010 |

| 五一ワイナリーの桔梗ヶ原自社農場栽培のピノのワイン。ワイナリーで見付け、「ピノもあるんだ。すごいすごい」と言っていると、お店の方が「このワインは人気でもうほとんどありません。ピノは造るのが難しく、まず色が出ません。」との話でした。日本でピノを栽培して醸造するのは昔から困難なことだと言われています。早速、購入して試しました。薄い色合いで濁りあり。口にすると「あっ!しまった」という悪い印象。これほどまでに薄くて濁りある味わいは感じたことがないほどでした。がっかりの思いで飲んでいると、20分もすると、なんとがらりと表情が変わりました。かなりキレのある味わいになり、同時に透明感も十分に出てきて、「これは…」と感動する豹変ぶりでした。日本でこれだけの味わいが出るというのはなかなかのものであり、五一わいんの頑張りに今後も期待したいと思いました。チキンカチャトーラに合わせました。 |

|

|

|

|

|

597

2012/5/28 |

|

| ■信濃ワイン「スーパー・デラックス竜眼白」2011 |

品種は竜眼種(龍と竜は区別なく使われているようです)。長野県塩尻市桔梗ヶ原産。やはり少しの苦みあり。チーズ、干し草の香りが混じっている。ミネラル感は少ない。フルーティな味わいは夏にぴったり。30分もするとゆるりとして平板になり、甘味が表に出てくる感じです。十分に美味しいですがインパクトが弱めなので、もう少し酸を効かしてもいいように思えました。国際ワインコンクールにて何度も賞を貰っているワインで、かなり楽しめる作りになっています。

<信濃ワイン>

http://www.sinanowine.co.jp/ |

|

|

|

|

|

596

2013/5/25 |

|

| ■五一ワイン「エステートゴイチ龍眼」2011 |

松本クラフトフェアの帰りに塩尻に寄り、ワイナリーで買ってきたもの。エステートは自社農場で栽培・収穫したものに付けられる名前です。また、龍眼種は善光寺葡萄のことで、長野県の古来種です。お店の方の話では、この龍眼種は大きな房になり、もともとはフルーツとして食べられていたとのことで、現在はワイン用として栽培され見直されているとのことでした。ほぼ透明色。すっきりとしていてミネラルの感じがある。少しピリピリした苦みがあるが、良く冷やして飲むことで逆に美味しくなるように思えるので、これからの季節には合うデイリーなワインですね。

<五一ワイン(林農園)>

http://www.goichiwine.co.jp/ |

|

|

|

|

|

595

2013/5/23 |

|

| ■ジャン・マルク・ピヨ「ブルゴーニュ・シャルドネ」2009 |

| 色が付いているのかと確かめるくらいの透明感の高さ。酸というより、少し感じる苦みの方が印象深い。苦みは好みではないのですが、なぜか料理の邪魔をせず、料理に合わせてすいすいと飲めます。ジャン・マルク・ピヨはシャサーニュの生産者で、しかも小規模の生産者。丁寧な作りの良さが感じられますが、もう少し厚みがあると、飲む楽しみが増し、リピーターも増えるのではと思えます。琵琶湖で獲れる琵琶マスをいただいたので、ムニエルにしました。オリーブオイル、バター、各種コショーに少しの砂糖、白ワイン、パセリの千切りなどで仕上げました。 |

|

|

|

|

|

594

2013/5/22 |

|

| ■ロベール・グロフィエ「ブルゴーニュ・ルージュ」2010 |

エッジは紫がかった色合い。抜栓直後から良い香りが立ち込め、期待感が高まります。酸はやや梅風味の味わいで、酸っぱい系のワインとは別物の十分な熟成を経たものの味わい。やはりグロフィエなのだなと実感させられます。2010年は例年よりも生産量が少なくなっているようで、手に入れにくくなっているようです。舞茸と卵の炒め物です。これもかなりヘルシーです。

<ロベール・グロフィエ>

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2009 398 2007 269

2006 237 2005 204

「「ジュヴレ・シャンベルタン」2005 214

|

|

|

|

|

|

593

2013/5/21 |

|

| ■ジャイエ・ジル「ブルゴーニュ・アリゴテ」2008 |

今日は暑かった。そこで夕食はすっきりとした白でいこうということで、安いジャイエ・ジルのアリゴテを選択。価格的には相当リーズナブルです。チルド室でギンギンに冷やしてから抜栓。期待通りのキリリと引き締まった酸の味わい。厚みなどはありませんが、ぐいぐい飲むにはもってこいでした。少しの甘さと酸っぱい感じが最後まで続きましたが、スッキリ感が持続して気分が爽快になりますね。安くても良い作り手のものは楽しめますね。シチュエーションを考えて飲み分けると安物でも相当楽しめます。

<ジャイエ・ジル>

「ブルゴーニュ・パストゥーグラン」2008 460

「オート・コート・ド・ボーヌ」2007 379 378 2008 466

「オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ」2007 376 |

|

|

|

|

|

592

2013/5/17 |

|

| ■蒼龍ワイナリー「ソウリュウ コンチェルト」2009 |

昨年7月に飲んでいます。前回の印象がかなり良かったので、今回もそこそこ期待していました。30分前から抜栓して準備万端。タンニンは控えめ、少しの苦み成分がありますが、期待通りに透明感が高く、クリアな味わいでした。確かに甘さはつきまといますが、嫌な感じのものではありません。むしろ日本のメルローとベリーAでこのような味わいができることが素晴らしいかと思えます。酸の印象からしてブルゴーニュに近いものがあります。日にちが経ってきたトマトを早く消費したかったので、トマトと卵の炒め物となりました。

「ソウリュウ コンチェルト」2009 485

<蒼龍葡萄酒株式会社>

http://www.soryu-wine.com/index.html

|

|

|

|

|

|

591

2013/5/15 |

|

| ■レシュノー「ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ」2008 |

フェルナン・レシュノーの死後、兄のフィリップが耕作を、弟ヴァンサンが醸造を担当しているようです。なかなか人気の新進の作り手です。少し紫がかっているi色合い。抜栓後の味わいは薄めですが、酸はしっかりしていて心地よい感じ。旨味成分が弱いフルーティなワインなんだろうと思って飲んでいると、30分後にはぐっと開いてきて深みが増し、酸も一段と高いレベルになり、これはなかなか美味しいぞ!という印象に変わりました。右はレタスに味付け牛肉、きゅうり、レタス、大葉、茗荷などを乗せ、コチュジャン味噌を付けて巻いて食べるというもの。たくさん食べてもヘルシーです。

<レシュノー>

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2009 509

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2008 365 |

|

|

|

|

|

590

2013/5/12 |

■モンジャール・ミュニュレ「ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ルージュ

ラ・クロワ」2010

ニュイ・サン・ジョルジュの西のアルスナン村の特別地区の「ラ・クロワ」畑のワイン。平均樹齢は50年以上ということで、少し期待を持って抜栓。甘めの印象からのスタートとなり、酸が追い付いてくるという感じでした。黒系果実の熟した甘さが前面に出ている優しい味わいのまま終了。緩い感じですが、なかなかの旨味があり、価格も抑えてあるので納得できました。鶏手羽元をカリカリに焼き上げました。焼くのに時間がかかりますがこれが美味いです。(mapはGooglemapより引用しマーキング)

<モンジャール・ミュニュレ>

「ヴォーヌ・ロマネ」2008 362 「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005 116

|

|

|

|

|

|

|

|

589

2013/5/8 |

|

| ■ジェラール・ラフェ「ブルゴーニュ・ルージュ」2010 |

ジェラール・ラフェへの印象はあまり良くなかったのですが、思い切って試してみました。薄い色合い。香りは抜栓時からかなり良い。酸味からのスタートですが、展開に期待できる予感もあり。少しずつ甘味が出てきて、さらにスパイシーさも加わり、バランス良い味わいになりました。最終的にはやはり酸を味わう形になりましたが、嫌味は全くなく、そこそこ満足できる味わいでした。思っていたよりクリアさがあり、印象はかなり良い方向に修正されました。刻みだけでなく、すりおろした玉葱を混ぜてジューシーで甘味の効いたハンバーグができました。

<ジェラール・ラフェ>

「ブルゴーニュ・ルージュ」2006 197 |

|

|

|

|

|

588

2013/5/2 |

|

| ■マルスワイナリー「山梨ヌーボー・プリムール御坂マスカットベリーA」2012 |

山梨県笛吹市、御坂地区の金川扇状地の土壌は砂礫質と粘土質のバランスが良いとされています。果樹栽培が盛んなようです。マスカットベリーAということで甘いのは覚悟して抜栓。予想に反して第一印象は「酸っぱい」で、熟す少し前の果実の酸の味わいです。初めは酸っぱさが先行していましたが、落ち着いてくるとやはり甘さが広がってきました。液体の濃さがそこそこあるので楽しめますが、タンニンがもう少し効かしてあると楽しみも増えるように思えます。

<山梨マルスワイナリー>

http://www.hombo.co.jp/wine/about.html |

|

|

|

|

|

587

2013/4/30

|

|

| ■蒼龍葡萄酒「一升瓶ワイン・セレクトスペシャル」 |

あまりにもワインの消費量が多いので、量を確保することもあって、国産の一升瓶ワインにトライです。過去には勝沼のルミエールの一升瓶ワインなどを試しています。いずれも味わいは薄かったのですが、値段からすればやむを得ません。この蒼龍もノンビンテージでがぶ飲みタイプですが、30分もするとそこそこ高まりが出てきて、薄味はあまり気にならなくなりました。そして何となく4人で飲んでるうちに空けてしまいました。これって飲み過ぎじゃないかなと思えますが、山梨勝沼ではこういうのが日常なのかもしれません。ワインをどう飲んでどう楽しむかの方法はいろいろあるわけで、自分なりの自由な楽しみ方を見つけていければいいですね。

<蒼龍葡萄酒>http://www.soryu-wine.com/ |

|

|

|

|

|

586

2013/4/29 |

|

| ■ジャン・グリヴォ「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2009 |

前回の「ヴォーヌ・ロマネ」2009は優しい味わいでした。今回は同じ2009でもACブルでトライです。ACブルでも酸は美味しい。液体はさらりとしていて薄旨状態でした。少し苦みがあるのが気になりましたが、まあ気軽に飲めるワインです。

<ジャン・グリヴォ>

「ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ラヴィエール」 2002 340 2007 341

「シャンボール・ミュジニー・ラ・コンブ・ドルヴォー」2002 316

「ニュイ・サン・ジョルジュ・1er・レ・ロンシェール」2000 310

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2004 91 2006 266 2007 350

「ヴォーヌ・ロマネ」2009 569

「ヴォーヌ・ロマネ・1erレ・ルージュ」2001 206

|

|

|

|

|

|

585

2013/4/28 |

|

| ■シャトー・メルシャン「日本の新酒・山梨甲州」2012 |

2012年11月3日発売。山梨県産甲州種。メルシャンのサイトには「香り華やかなフレッシュでフルーティな味わいの日本のヌーヴォー」の説明書きがあり。今日は和食、しかもボトルは500mlなので、ガラスの日本酒用の酒器で飲むという趣向にしました。甘酸っぱい味わいはまさにアペリティフとしては良いかもしれません。500mlは実は丁度良い量のようにも思えます。ガラスの酒器は長浜の黒壁スクエアで購入したもの。ガラス酒器に絵が削り込んであります。富士+松、竹、梅の3種を購入しました。清涼感溢れてかなり気に入っています。削りの絵柄の良さとは対照的にベースの器はスタンダードなものを使うことで、価格は低く抑えられています。

<メルシャン>http://www.mercian.co.jp/company/news/2012/12027.html |

|

|

|

|

|

584

2013/4/26 |

|

| ■「シャトー・デギュイユ」2007 |

ACコートドカスティヨンのワイン。久しぶりに飲みました。1990年にナイペルグ伯爵がシャトー・デギュイユを購入。ステファン・デュルノンクールをコンサルタントに迎えてから、飛躍的に品質が向上したようです。色はまだ若々しいですが、香りはよい。味わいは酸と苦み成分をベースにしながら、濃い黒果実の果実味とタンニンがバランスよくマッチしています。前回のモンペラよりも主張がありますね。セパージュはメルロ80%

、カベルネ・フラン20%。なかなか良い出来ですぐに崩れる様子もありません。じゃがいものカレー炒めはビールにも合いますね。

<ステファン・デュルノンクールのワイン>

「シャトー・デギュイユ」2005 199

「セニョール・デギュイユ」2005 106 |

|

|

|

|

|

583

2013/4/25 |

|

| ■「シャトー・モンペラ・ルージュ」2010 |

| ミッシェル・ローランの手によるボルドー・アントル・ド・メールのワイン。オーナーはデスパーニュ家。1本の樹から6房の収穫に限定、新品のオーク樽を用いてのマロラクティック発酵などこだわり抜いた醸造で「神の雫」にも登場しています。あまり興味はなく、手を出しませんでしたが、今回遅れ馳せながら初トライです。抜栓直後から飲みやすい印象。5分もすると酸も効いてきて、明るさが伝わってきました。重い印象のワインはちょっと…という人には向いているでしょう。強い主張はなく、多くの人の舌に合う形で作られているように思えますが、バランスよくよくできているワインです。鶏のささみの唐揚げに、鰹節+たれ+玉葱スライスでベストマッチです。 |

|

|

|

|

|

582

2013/4/23

|

|

| ■勝沼醸造「甲州テロワールセレクション祝・甲州」2011 |

勝沼に行ったときに下岩崎地区に祝小学校という学校を見かけましたが、祝はその界隈だろうと推察されます。甲州種100%でシュール・リー製法。しっかりとした酸で、角ばった酸の印象が強い。舌先にもピリリとくる刺激がありますが、キリリと冷やしておいたお陰で、とても心地よい感じでした。逆に言えば、緩い温度で飲むのはだめかもしれません。火山灰質土壌ということもあり、ミネラル感もあり、かなり満足できました。平均年間生産量は3,000本。この甲州テロワールセレクションには、他に「金山」「川久保」がありますが、価格は高くなります。鶏もも肉をバジルソースでソテーしました。市販のバジルソースに含まれる塩分を考慮して、下ごしらえでは塩分控えめにしておきます。

勝沼醸造 http://www.katsunuma-winery.com/ |

|

|

|

|

|

581

2013/4/19 |

|

| ■ルイ・ジャド「ムーラン・ナ・ヴァン・クロ・デ・グラン・カルクラン」2007 |

これはなんとボジョレー地区のガメイ種100%のワインです。ボジョレーはボジョレーヌーボーとして有名ですが、値段の割には納得できる味わいのものがほとんどなく、お祭りとして楽しむことがメインになってしまっています。しかし、このワインの産地であるムーラン・ナ・ヴァンの評価はかなり良いようなので、ガメイの名誉挽回を願って開けてみました。濃い色合い。やはりガメイの味わい。しかしとても濃く、スパイシーさも十分です。時間が経つにつれ、味わいのクリアさが増していくのが素晴らしい。十分満足できましたが、逆に濃い力強い味わいは少し飲み飽きるかもしれません。モッツァレラとトマトにバジルソースかけです。美味しくかつヘルシーです。

<エリティエ・ルイ・ジャド>

「ボーヌ・1er」1992 560

「ボーヌ・1er・クロ・デ・ズルシュール」2002 539 |

|

|

|

|

|

580

2013/4/17 |

|

| ■クリスチャン・ムエックス「サンテミリオン・ムエックス」2008 |

| ムエックス社はペトリュスを醸造しているシャトーです。クリスチャン・ムエックスはネゴシアンとしてペトリュスを有名にした父ジャン・ピエール・ムエックスの息子です。ペトリュスには手が届きませんが、このリーズナブルなワインで、ムエックス社の雰囲気を少しでも感じ取れたら儲けものですが、果たしてどうでしょうか。メルロー85% カベルネフラン15%。黒い果実の香りと味わい。メルロー主体のためかタンニンは強くなく飲みやすい。手頃な割に酒質がしっかりしていて上手く作られているなという印象でした。なお、リブルヌの自社セラーには数百万本が熟成されているようです。 |

|

|

|

|

|

579

2013/4/13 |

|

| ■サンクゼール「長野シャルドネ」2011 |

土岐アウトレットに行き、サンクゼールのお店で購入したもの。長野なら赤よりも白のシャルドネならいけるかもと予想して購入。洋ナシの香りと味わいが濃い。甘さが優先かと思いきや、少し苦みも顔を出しドライな印象に徐々に変わっていきました。瓶底には酒石酸の結晶が溜まっていました。濃厚なので何年か寝かせてみて変化を楽しむのもいいのではと思えました。かなり良く冷やして飲むのがいいかもしれません。写真でボトルの横にあるのはサルサのテーブルソースとコーンチップです。これも購入品です。

<サンクゼール>http://www.stcousair.co.jp/

「アンフォゲッタブルメルロー」2006 171 |

|

|

|

|

|

578

2013/4/12 |

|

| ■アンドレ・ショパン「コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ」2010 |

| アンドレ・ショパンのワインは初めてです。評価のコメントも多くはないので、どのような感じかと期待しながら抜栓。静かな佇まいからのスタートですが、30分もすると樽の香りやスパイシーな味わいが出てきました。厚みはあまりないようですが、柔らかな味わいは十分に楽しめるものでした。アンドレ・ショパンはニュイ・サン・ジョルジュ村の南西にあるコンブランシアン村のドメーヌのようです。丁度コート・ド・ニュイとコート・ド・ボーヌの境目辺りでしょう。有機栽培、ヴァンダンジュ・ヴェルトを実践しています。鶏もも肉をハーブスパイスでカリカリにソテーしました。皮が最高に美味いです。 |

|

|

|

|

|

577

2013/4/10 |

|

| ■メゾン・ロッシュ・ド・ベレーヌ「ブルゴーニュ ピノ・ノワール VV」2008 |

ニコラ・ポテルは2009年に「メゾン・ニコラ・ポテル」を去り、ドメーヌ・ド・ベレーヌとネゴシアンのメゾン・ロッシュ・ド・ベレーヌを立ち上げました。BelleneはBeauneの古い呼称のようです。ワイン造りの環境は安定していて、メゾン・ニコラ・ポテル時代からの栽培農家とのつながりは維持されています。テロワールや樹齢を重視し、V・V(ヴィエイユ・ヴィーニュ、古樹)表記をする場合は平均樹齢が50年以上としています。特別な印象はありませんが、香りも味わいも持続力も揃っていて、安めのブルピノのグレードとしては全く文句の言いようがありません。ベビーリーフは自宅栽培のものです。

<ニコラ・ポテル2008年まで>

「サヴィニ・レ・ボーヌ」2008 505

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2010 476 451

「シャンボール・ミュジニー・1er・オ・ゼシャンジュ」2005 170

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005 130 |

|

|

|

|

|

576

2013/4/6 |

|

| ■シャトー・カントメルル2009 |

| ボルドーのマルゴーの南に隣接するオー・メドックのマコー村の西のワインで、セパージュはカベルネ・ソーヴィニヨン52%、メルロ40%、プティ・ヴェルド5%、カベルネ・フラン3%となっています。ボルドー格付け5級であり、この2009はパーカーポイントが92-94となっていますが、1989年と1983年の良年を除いては評価はまあまあの様子です。食事中は樽の香りとスパイシーな味わいが、安定して楽しめました。黒果実の味わいや腐葉土の香りが感じられそこそこ楽しめましたが、厚みはあまりないようです。やはりボルドーのワインは若いうちに開けても満足感は少なくなるように思えます。(mapはGooglemapより引用しマーキング) |

|

|

|

|

|

575

2013/4/3 |

|

| ■パトリック・ジャヴィリエ「ペルナン・ヴェルジュレス・ルージュ」2007 |

色は薄め。抜栓時は酸の美味しさを期待させる香り。期待通りに酸の印象が強い。しかし5分もするとタンニンが効き出し、とてもバランスよくなりました。果実味も豊富で、「これは美味しい!」と言える美味しさが食事中持続し、かなり満足できました。パトリック・ジャヴィリエも初でしたし、ペルナン・ヴェルジュレスについても「どうかな?」との疑問がありましたが、これは見つけたら値段次第でリピ買いもありというワインでした。ちなみにパトリック・ジャヴィリエはムルソーの生産者ということもあり、白がメインのようですが赤もいいようですね。ペルナン・ヴェルジュレスはコルトンの山を越えた北西側です。(mapはGooglemapより引用しマーキング)

<ルモワスネ>

「ペルナン・ヴェルジュレス・レ・ベル・フィーユ」1998 168 |

|

|

|

|

|

574

2013/3/30 |

|

| ■ユドロ・バイエ[ブルゴーニュ ピノ・ノワール」2011 |

色は紫がかっています。最初の印象はやはり緩めの印象で、甘さが付きまといます。しかし、旨みはそこそこあり、タンニンも感じられます。単調なまま推移しますが、徐々に甘さは消え、やや酸が勝った状態で終了するという印象でした。クリアな酸を味わいたい人には不向きですが、優しい味わいを求める人にはデイリーとしてはОKかもしれません。右の写真は北陸自動車道賤ヶ岳サービスエリアで購入した「サラダパン」ですが、中身はたくあんの千切りです。すごい組み合わせですが、そこそこいけるのが不思議です。

<ユドロ・バイエ>

「オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ」2008 305

「ブルゴーニュ・ルージュ」2008 304 2006 164

<つるやパン>HP |

|

|

|

|

|

573

2013/28 |

|

| ■エマニュエル・ルジェ「ブルゴーニュ・アリゴテ」2009 |

このワインの畑は、シャンボール・ ミュジニー村の東にあるようです。エマニュエル・ルジェと言えば「熟成の赤」というイメージですが、今回は白の底物を試してみました。期待はしていませんでしたが、飲んでびっくりで結構いけました。さすがに厚みはありませんが、ミネラル感は十分に感じられ、このミネラルだけで合格という印象でした。薄いですが柑橘系の果実味と酸もそこそこいけました。ほのかに甘いですが違和感はありません。安いから、赤がメインだからという理由で選択肢から外すのはだめなのかもと改めて思いました。

<エマニュエル・ルジェ>

「ブルゴーニュ・パストゥグラン」2006 226 2003 63

「ブルゴーニュ・ルージュ」 2002 78

|

|

|

|

|

|

572

2013/3/27 |

|

| ■ドメーヌ・シュヴロ「ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ ルージュ」2009 |

| シュヴロはコートドールの最南端のマランジュ村の有名な造り手で、当主の奥さんは日本人です。マランジュの土壌は三畳紀、ジュラ紀のものであり、地中海からの南風も吹き、テロワールは良好のようです。除草剤不使用、完全手摘みのビオロジックとのことです。やや薄めの味わいでライトな印象。イチゴの香りと味わい。酸も若々しいですがそこそこ効いていました。あまり期待はしていませんでしたが、サッカーワールドカップアジア最終予選を見ながらアボガドディップをつまみながら飲むにはもってこいでした。残念ながら負けましたがW杯出場はほぼ確定ですね。(mapはGooglemapより引用しマーキング) |

|

|

|

|

|

571

2013/3/23 |

|

| ■サントリー登美の丘ワイナリー「登美の丘」2004 |

酒屋さんに1本だけ残っていた「登美の丘」。ビンテージは2004で立てての陳列、ラベルも黄色味を帯びていて劣化の心配が大。どうするか迷いましたが、最後を見届けようと購入。葡萄は自家葡萄園産のシャルドネを使用。濃い黄金色でやはり熟成は進んでいる様子。香りは畳裏のようなやや枯れた香りですが、意外によい印象。酸はスタートは緩めですが、徐々にキリリと絞まってきてよい印象となりました。心配はしましたがそこそこ満足でき、結果は良好でした。右はアボガドディップ。アボガドを潰し、みじん切りの玉葱とトマト、オリーブオイル、塩胡椒にレモン汁を混ぜたもの。ドンタコスに載せて食べると丁度良いです。

<サントリー登美の丘ワイナリー> |

|

|

|

|

|

570

2013/3/20 |

|

| ■フレデリック・マニヤン「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2010 |

フレデリック・マニヤンはモレ・サン・ドニを拠点とするネゴシアンです。流通量は多いと思え、そのため多くの舌の好みに合うような平凡的なワインであるという印象が強いのですが、最近飲んでいないので開けてみました。香りは弱めで、味わいは薄いベリーの印象。ただ、甘味成分が残っていないのは救われます。酸味が曖昧なので、もう少し酸を効かすとファンは増えるのではと思えますが、好みが分かれるところでもあります。決して悪くはないのですが、リピートするかと言われると難しいものがあります。

<フレデリック・マニヤン>

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005 211 2007 389

<ミッシェル・マニヤン>

「ブルゴーニュパストゥグラン」2002 118 「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005 137 |

|

|

|

|

|

569

2013/3/16 |

|

| ■ジャン・グリヴォ「ヴォーヌ・ロマネ」2009 |

今日はワイン3本開けてしまいました。先ずはルモワスネの「コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュ」2005から。十分すぎるくらい満足した後、メインのジャン・グリヴォの「ヴォーヌ・ロマネ」へ。ルモワスネのキレのある美味しさとは違って、相当な柔らかさのため印象は薄くなってしまいましたが、バランスよくすっきりとした味わいでした。もう少し寝かせておくと本領を発揮してくれるのだろうと思えます。3本目はまたルモワスネに戻ったわけですが、やはりルモワスネの印象が強く残りました。悪い組み合わせとなってしまいました。

<ジャン・グリヴォ>

「ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ラヴィエール」 2002 340

2007 341

「シャンボール・ミュジニー・ラ・コンブ・ドルヴォー」2002 316

「ニュイ・サン・ジョルジュ・1er・レ・ロンシェール」2000 310

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2004 91 2006 266

2007 350

「ヴォーヌ・ロマネ・1erレ・ルージュ」2001 206

|

|

|

|

|

|

568

2013/3/15 |

|

| ■シャトー・ピュイゲロー2007 |

| ル・パンとヴィユー・シャトー・セルタンの所有者のニコラ・ティエポンのワインです。AOCコート・ド・フラン。値段の安さに反比例して多くの評論家からの絶賛を受けているワインです。天才醸造家のステファン・デュルノンクールが醸造指導しています。そこそこ美味しいだろうとは予想していたので、手を出してみました。色合いは、黒みがかった赤紫。抜栓時の香りは静かで、黒系果実の熟した香りがベースにありますが平凡。30分もすると開き始め、クリアさが表に出てきて、この段階で安ワインの域を超えています。1時間後でも十分な高まりを維持しているところが素晴らしい。これは、とりあえず少しリピ買いしておいてもいいようです。セパージュはおおよそメルロー55%、カベルネ・フラン30%、カベルネ・ソーヴィニヨン15%。やはり有名なオーナーと醸造家の手によるものは、相応の美味しさを醸し出していますね。 |

|

|

|

|

|

567

2013/3/13 |

|

| ■シャトー・セネジャック2007 |

| ボルドー・オーメドックのクリュ・ブルジョワ・シュペリュールクラスのワイン。マルゴーの南10キロのsenejac村のものと思えます。畑は砂まじりの軽い砂利質とのことで、深みのあるワインはできにくいものの、果実味の多い軽いワインができるようです。シャトータルボのオーナーであるリュスマン氏が1999年にシャトーを買い取っています。透明感はあまりなく、甘味成分が多い。香りは平凡。30分ほどでやや高まるが、以後は平板化しました。しかし、手頃な価格のため、ボルドーも少し飲みたいなという時のチョイ飲みによいようです。セパージュはカベルネ・ソーヴィニョン約50%、メルロー40%、カベルネ・フラン10%程度です。(mapはGooglemapより引用しマーキング) |

|

|

|

|

|

566

2013/3/11 |

|

| ■ルロワ「ブルゴーニュ・ブラン・フルール・ド・ヴィーニュ」 |

2009〜2011の3ビンテージのシャルドネをブレンドして造られたブルゴーニュ・ブランです。フルール・ド・ヴィーニュはブドウの花という意味。ルロワというだけで熟成の味わいを期待して抜栓しました。結果は、意外に平凡。独得の酸味や熟成に潜むフレッシュさを期待していましたが、なめらかさという名のもとに隠れてしまっているように思えました。個人的にはインパクトのなさはちょっと感動に結びつきにくいように思えました。鶏肉をトマトソースベースでタジン鍋で煮込みました。チーズをたっぷりかけて旨みを出しました。

<メゾン・ルロワ>

「ブルゴーニュ・ルージュ」2000 357

「ブルゴーニュ・ルージュ」2001(2008.4.23書込み漏れ)

「ブルゴーニュ・グラン・オルディネール」2006 122

「ブルゴーニュ・ルージュ」1999 22 29 392 454 462

471 |

|

|

|

|

|

565

2013/3/9 |

|

| ■フィリップ・コラン「ブルゴーニュ・シャルドネ」2010 |

ミシェル・コラン=ドレジェの長男がフィリップ・コラン。次男はブリュノ・コラン。フィリップ・コランが父親の畑を相続し、2003年にドメーヌ・フィリップ・コランを設立しています。父のミシェルのドメーヌを受け継いでいるため、長男への期待は高まります。リュットレゾネ(減農薬農法)、

ヴァンダンジュ・ヴェルト(品質確保の目的で収穫量を抑えるため、若いぶどうの房をカットすること)など基本は守られています。味わいは十分に美味しいのですが、印象は極めて普通です。ACブルだから仕方がないかもしれませんが、フィリップ・コランでないと味わえないというインパクトはないようです。塩麹の豚肉です。

<マルク・コラン・エ・フィス>

マルク・コラン「サントー・バン・1er・アン・レミリィ」2000 547

「ブルゴーニュシャルドネ・ラ・コンブ」2010 506 542 |

|

|

|

|

|

564

2013/3/6 |

|

| ■ルモワスネ・ペール・エ・フィス「メルキュレ・クロ・フォルトル」1996 |

ルモワスネの古酒が手ごろな値段で味わえて嬉しい。梅風味の酸が印象的。空気に触れる度に透明度が増し、酸の高まりも出てきます。30分もすると高まりはピークを迎え、スパイシーさも十分となりました。ただ40分を過ぎると落ちていく感じがありました。コート・ドールの味わいとは違った、がっちりとした骨格の印象で、抜栓後の飲み頃のタイミングを外さなければ、これはリピート買いの美味しさです。ただ残念ながら市場では数少ない様子です。メルキュレはボーネの南の「コート・シャロネーズ」のワインです。(mapはGooglemapより引用しマーキング)

<ルモワスネ>

「コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュ」2005 562

「サヴィニ・レ・ボーヌ」1998 444

「ボーヌ・1er・クロ・デ・ムーシュ」1998 442

「シャサーニュ・モンラッシェ・1erモルジョ」1987 429

「メルキュレ・クロ・フォルトゥル」1999 167

「ボーヌ1erトゥーサン」1999 147

「ブルゴーニュ・ルージュ・ロイヤル・クラブ」1997 143

「ブルゴーニュ・ルージュ ルノメ」1995 133 39 |

|

|

|

|

|

563

2013/3/2

|

|

| ■ティエリー・モルテ「ブルゴーニュ・ルージュ」2009 |

2008年ものを2012年10月に飲んでいます。2008年ものの印象がかなり良かったので、2009年ものにも期待して抜栓。しかし、結果は残念なことになりました。優しい口当たりは悪い予感。甘味が優先して困ったなと思っていると、15分で高まりが現れ、そこそこの酸の味わいが楽しめました。しかしタンニンは低調でインパクトが全くない状態。さらに40分もすると落ちていき平板化しました。これなら2008の方が相当良いようです。外は寒いですが、菜の花パスタで春の雰囲気を味わいました。

<ティエリー・モルテ>

「ブルゴーニュ・ルージュ」2008 511 |

|

|

|

|

|

562

2013/2/23 |

|

| ■ルモワスネ「コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュ」2005 |

ルモワスネの底物のACブルは「ルノメ」「キュヴェ・スペシャル」「ポサンジュ」などの名前でリリースされていますが、このワインはあまり見かけない物です。しかもビッグビンテージの2005年物で、味わいは相当いけると確信し、4本まとめ買いしました。さてその判断は?結果、樽香が良く、酸もスパイシー。しっかり攻めてくるブルゴーニュで、ぐいと飲むと蒸せるくらいアタックが強いものでした。これは完全に完勝でした。熟成も程よく、アルコール度も高く、しっかり酔わせてもらいました。

<ルモワスネ>

「サヴィニ・レ・ボーヌ」1998 444

「ボーヌ・1er・クロ・デ・ムーシュ」1998 442

「シャサーニュ・モンラッシェ・1erモルジョ」1987 429

「メルキュレ・クロ・フォルトゥル」1999 167

「ボーヌ1erトゥーサン」1999 147

「ブルゴーニュ・ルージュ・ロイヤル・クラブ」1997 143

「ブルゴーニュ・ルージュ ルノメ」1995 133 39 |

|

|

|

|

|

561

2013/2/20 |

|

| ■フィリップ・ルクレール「ブルゴーニュ・ボン・バトン」2009 |

よく行く酒屋で見かけたので購入。2008年に2005年ものを飲んで以来で、久しぶりです。樽を効かした作りでタンニンも強いイメージがありましたが、果たして2009はどうなっているか興味津々で抜栓。全体としてちょっと薄めの印象ですが、タンニンはよく効いていて、なおかつ濁りや雑味はなく、きれいな味わいに仕上がっていました。ACブルなので多くは求められませんが、奥行きや深みの部分がもう少しあると良いかなと思えました。ビーフシチュー用で購入した肉ですが予定変更。軽くソテーすることで美味しく食べられました。

<フィリップ・ルクレール>

「ブルゴーニュ・ボン・バトン」2005 146 |

|

|

|

|

|

560

2013/2/16 |

|

| ■ルイ・ジャド「ボーヌ・1er」1992 |

ネゴシアンですが、自社畑の殆どがグラン・クリュとプルミエ・クリュというルイ・ジャド。前回飲んだモノポール(単独所有畑)の「クロ・デ・ズルシュール」は十分満足できました。この「ボーヌ・1er」も優良なプルミエのワインであり、しかもオールドビンテージの1992ということで期待感は大でした。酸味は隠れていますが、20年経っても果実味は豊富。ボーヌのワインが熟成するとこういう落ち着きを見せるのかと感心させられます。TV朝日の「ウチゴハン」の「鶏の味噌ヨーグルト焼き」を作ってみました。焦げやすいため、オーブンシートを使うのが原則です。いろいろな味付けの応用ができ、野菜と一緒に楽しめる料理ですね。

<エリティエ・ルイ・ジャド>

「ボーヌ・1er・クロ・デ・ズルシュール」2002 539

◎「ウチゴハン」2013.02.10 O.A #272鶏の味噌ヨーグルト焼き |

|

|

|

|

|

559

2013/2/14 |

|

| ■グレイス「甲州」2010 |

昨年9月に同じものを飲んでいます。甘めであることは十分知りながらも、甲州種の甘めの味わいを久しぶりに試したくなりました。青リンゴや桃のような果実の甘味が強く、酸も甘味に押されがちです。緩く甘い系ですが、フレッシュな印象は、山梨勝沼の葡萄畑を思い出させてくれます。グレイスワインHPのオーナー挨拶では「醗酵や貯酒の過程で、ブドウをそこなわずの一念で、自然のバランスをどうしたら余すところなく引き出せるのかに努めています」、また「日本固有の気象に対峙しながら、ニッポンのグレイスワインとして認められるために、挑戦を続けています」とも述べられています。日本らしいワインづくりに期待したいですね。

グレイス「甲州」2010 500

<グレイスワイン(中央葡萄酒株式会社)>

http://www.grace-wine.com/ |

|

|

|

|

|

558

2013/2/13 |

|

| ■アラン・ビュルゲ「ジュヴレ・シャンベルタン・メ・ファヴォリットV・V」2009 |

ドメーヌ・アラン・ビュルゲは1974年にアラン・ビュルゲが設立したドメーヌです。現当主は兄のジャン・リュックと弟のエリックとなっています。Winart43では、「ラ・ジュスティスとメ・ファヴォリットは、村名ジュヴレの傑作と言えるワインである」と解説され、期待大のワインの抜栓となりました。2009年ですが酸はしっとりでまろやか。樽の香りもあり心地よさのレベルは高く、20分もすると酸はさらにクリアになりましたが、以後の高まりはある程度のレベルで終了という感じでした。優しく佇んでいるというワインのため、印象は程々ですが、バランスよくとても美味しい仕上がりになっています。料理は豚肉のソテーにチーズを載せ、バター+ポン酢醤油のソースをかけています。

<アラン・ビュルゲ>

「ブルゴーニュ・レ・パンス・ヴァン」2009 531

「ジュヴレ・シャンベルタン・キュヴェ・トラディション」2008 502

544

|

|

|

|

|

|

557

2013/2/9 |

|

| ■メルシャン「山梨県国中地域収穫ワイン」2011 |

赤を飲んだ後、クリアな白をということで開けたのがこのワイン。予想以上にクリアで硬いワインでした。メルシャンのHPでは「山梨県国中地域は、標高450−550mの南アルプスを望む丘陵地帯に甲州品種が栽培されています。その地域のブドウを使って、さわやかな香りとシャープな酸味のバランスの取れた味わいのワインに仕上げています」と解説しています。これだけ硬い感じの印象のワインは、国産ではあまり経験がないので、逆にかなり印象深いものがありました。500mlのちょっと飲みのサイズに設定されています。

メルシャンHP

http://www.chateaumercian.com/wine/japaneselocal/yamanashi_koshu.html

|

|

|

|

|

|

556

2013/2/9 |

|

| ■ブラン・ガニャール「ヴォルネイ・1er・シャンパン」2008 |

| ポマールの南村がヴォルネイ。1erの畑のシャンパンは村の中央部にあり、ヴォルネイの中では評価が高い畑です。酸は刺激的で、舌だけでなく口中に広がる感じ。収斂性が高いのかなと思いながらも、10分もすると全体が溶け込んでいき、透明感が高まり、味わいの深さも一気に深まりました。乾燥いちじくの風味が印象的です。奥深さは程々ですが美味しく飲め、ヴォルネイのワインの位置付けも定まってきたような感じがしました。鶏もも肉をハーブスパイスで馴染ませたあと、皮に下にしてカリカリにして焼き、ピザソースとチーズをのせて焼き固めました。 |

|

|

|

|

|

555

2013/2/6 |

|

| ■ルイ・ラトゥール「ブルゴーニュ シャルドネ」 2010 |

コート・シャロネーズのシャルドネもブレンドされているようです。シャルドネの香りが心地よく、味わいはやや甘め。ミネラルは程々あるので悪い印象はありません。酸も程々に感じますが、時間が経つと鋭さがなくなり平板化して甘味の印象が強くなるようでした。気軽に飲めるデイリーに近いワインですね。鶏手羽元をスパイシーカレーソテーしました。

<ルイ・ラトゥール>

「コルトン・ドメーヌ・ラトゥール」1998 507 489

「シャサーニュ・モンラッシェ・1er・モルジョ」1999 463 458

「マコン・ヴィラージュ・シャムロワ」2009 393 2007 254

「ブルゴーニュ・キュヴェ・ラトゥール」2005 120 2007 235

「アルデッシュ・シャルドネ」2005 158

「ドメーヌ・ヴァルモアシン ピノ・ノワール」2005 148 |

|

|

|

|

|

554

2013/2/2 |

|

| ■ポテル・アヴィロン「マコン・ヴィラージュ・VV」2010 |

ニコラ・ポテルとボジョレー醸造の専門家のステファン・アヴィロンの合作のワイン。シャルドネ種100%。マコン地区の村名ワインであり、しかもVV(古樹)なので、安めの値段でありながらも期待に応えてくれることを予想して抜栓。レモンイエローの色合いは良好。時間が経つと色が薄くなっていく。香りも酸も優しいながら薄いといった印象はない。難しいことは考えずに気軽に飲める素直な美味しさです。豚肉の生姜焼きに合わせました。

<ポテル・アヴィロン>

「フルーリー」2010 546 |

|

|

|

|

|

553

2013/2/1 |

|

| ■フィリップ・ブシャール「サヴィニー・レ・ボーヌ・1er・アルチュール・ジラール」2010 |

ボーヌにあるオスピス(慈善施療院)の競売ものです。オスピスは寄進されたブドウ畑から造られたワインを樽ごとオークション(競売)することで運営費を賄っています。オスピスのワインはすべて新樽で熟成されるので、樽の香りがすがすがしくよく熟成された味わいという印象があります。少しでも値段が安くてエルバージュ(育成)者の確認ができたら買ってみてもいいなという気になるワインです。このフィリップ・ブシャールはアロース・コルトン村にあるネゴシアンで、ブシャール・ペール・エ・フィスとは関係がないようです。プルミエとしての品があり、香り、酸、タンニンがどれもしっかりでバランスよく樽香もスパイシーで気分が晴れやかになるワインです。1時間でも落ちていきにくく安定感も十分です。

<オスピス・ド・ボーヌ>

「ボーヌ・1er・クロ・デ・サヴォー」2007 430

「ポマール・キュヴェ・スザンヌ・ショードロン」2005 319

「ボーヌ・1er・キュヴェ・クロ・デ・ザヴォー」1999 119

「サヴィニ・レ・ボーヌ・1er・キュヴェ・フォルヌレ」2002 111

「ヴォルネ・1er・キュヴェ・ブロンドー」2002 84

「サヴィニ・レ・ボーヌ・1er・キュヴェ・フクラン」2002 80

|

|

|

|

|

|

552

2013/1/30 |

|

| ■ジャン・ミシュロ「ポマール・1er・ レ・シャルモ」2004 |

| 2011年に当主のジャン・ミシュロは畑でトラクター作業中に転落し、不慮の事故で他界しました。こうやって存命時のワインが飲めるのは有難いことです。抜栓時は、とにかく優しい香りと味わいです。優しすぎて大丈夫かなと思えましたが、20分もするとぐっと開いてきて、さすがプルミエだなと思わせる高まりがありました。ただ、1時間もすると一気に落ちていき平板化した印象がありました。ポマールはボーヌの南の村です。Winartのブルゴーニュ・アペラシオン完全ガイドではレ・シャルモについて「グランド背斜面の開口部左岸に当たるため、斜面の向きは南東から南まである。薄い土壌は粘土質で、鉄分を含んでいる。クリマ名はかつて植えられていたと思われるクマシデが語源。」と説明しています。(mapはGooglemapより引用しマーキング) |

|

|

|

|

|

551

2013/1/26 |

|

| ■フェヴレ「ニュイ・サン・ジョルジュ」2006 |

身近な位置付けなのに意外と飲んでいないフェヴレです。ニュイ・サン・ジョルジュはフェヴレの本拠地。しっかりした作りに期待して抜栓。抜栓直後から十分な香り。液体はさらりとしていますが味わいは深いです。タンニンも多めで楽しめました。ピークを見極めようと待つと、1時間程過ぎた頃には酸も味わいも高まりました。価格によりますが購入の選択肢にフェヴレの村名物が加わったという感じです。右はテクニカルディレクターのジェローム・フルース。(Winart55

p50より引用)

<ドメーヌ・フェヴレ>

「メルキュレ1erCruクロ・デ・ミグラン」2002 132

「メルキュレ1erCru・クロ・デ・ロワ」2004 129

「ジュヴレ・シャンベルタン1erCruラ・コンブ・オ・モワンヌ」2001 87 |

|

|

|

|

|

550

2013/1/23 |

|

| ■デュジャック・フィス・エ・ペール「シャンボール・ミュジニー」2010 |

前回は2009年ものでしたが今回は2010年もの。明らかに若いと言えますが、我慢できずに開けてみました。やはり若くて酸が先行する味わいですが作りはしっかりで、将来の熟成を予感させる味わいに満足できました。美味しいと言って飲んでるうちに食事は終了。食事中の変化は少なめですが、徐々に硬さ、冷たさを感じ、液体の分離感が若干表に出てきていました。2009の方がタンニンは豊富です。急に食べたくなったビーフシチュー。こちらも満足できました。

<デュジャック・フィス・エ・ペール>

「シャンボール・ミュジニー」2009 545

村名ワイン2009の水平テイスティング 2009 426

「シャンボール・ミュジニー」2008 349 369 415

「ジュヴレ・シャンベルタン」2008 348

「モレ・サン・ドニ」2008 347 2007 293 |

|

|

|

|

|

549

2013/1/19 |

|

| ■ルフィーノ「キアンティ・クラシコ・リゼルヴァ・ドゥカーレ」2008 |

| イタリア・トスカーナのルフィーノワイナリーのワイン。セパージュはサンジョベーゼ90%の他にコロリーノ、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー。香りは弱めだけど色はしっかり。しかも液体の濃さを感じさせるしっかりとした味わいが感じられました。時間経過での変化はほとんどなく、終始冷たい印象が漂いましたが、もともとあまり期待はしていなかったことから逆にこれは結構いけるように思えました。値段も高くはないので、お店に並んでいたらとりあえず確保してもいいかなというところです。鏡餅を細かく割り、揚げあられを作りましたが、その中でも特に細かいものをサラダにトッピングしました。食感が良く家族には好評でした。ドゥカーレゴールド2000年ものはWinartNo.31p110で87点です。(WinartNo.33と46では特集されているようです) |

|

|

|

|

|

548

2013/1/16 |

|

| ■「クァドリフォグリオ・キャンティクラシコ」2009 |

| フィレンツェの南、タヴァルネッレ・ヴァル・ディ・ぺーザ村のワインと思われます。クァドリフォグリオは「四つ葉のクローバー」の意味。データがないため期待は少なめで抜栓。濁りのある味わい。2009なのにピークを超したような陽に焼けた麦の香り。だめだなと思いながらも10分もすると酸味が出てきて、しかもピークを超したピノのような味わいも出てきて、何となく哀愁が漂ってきました。そこそこ楽しめはしましたが、キャンティクラシコというくくりで扱われ、認証のシールも貼ってありますが、これではイタリアワインは大丈夫?という気持ちが先行します。豚スペアリブに合わせました。 |

|

|

|

|

|