362

2010/12/28 |

|

| ■ モンジャール・ミュニュレ「ヴォーヌ・ロマネ」2008 |

ヴォーヌ・ロマネ村の村長も務めたほどの名門ミュニュレ家。現在はヴァンサン・モンジャールが当主。味わいは透明感が高く、喉に清々しい感じです。酸味がとてもフルーティで、タンニンは控えめでよく溶け込んでいます。華やかな雰囲気があり、ほのかなバラの香りも感じられます。ピークはやや抑え気味で40分ほどで落ちていく感じですが、安心して香りを楽しみながら飲めました。スペアリブや牡蠣グラタンに合わせました。

モンジャール・ミュニュレ

「ブルゴーニュ・ピノ・ノワール」2005 |

|

|

|

|

|

361

2010/12/24 |

|

|

|

|

|

360

2010/12/23 |

|

| ■ ポール・ペルノ「ブルゴーニュ・シャルドネ」2009 |

巷では2009年ビンテージは評価がかなり高いようです。ボルドーもブルゴーニュも相当な良年のようです。よって、底物のACブルシャルドネでもかなり期待できそうだということで抜栓。ナッツや蜂蜜の香りと味わいが十分で、濃い味わいです。しかも安い。これなら十分ですね。畑はピュリニー・モンラッシェやムルソーにあるわけで、ACブルシャルドネであっても高い品質につながっているようです。まだ若くて固い感じがするので、しばらく寝かせてみる方がよいかもしれません。牡蠣フライは形が崩れないように、両手でそっと支えながら鍋に入れています。見た目の良さで美味しさもUPですね。

ポール ペルノ

「ポマール・ノワゾン」2001

「ブルゴーニュ・シャルドネ」2006 |

|

|

|

|

|

359

2010/12/18 |

|

| ■ オーレリアン・ヴェルデ「オート・コート・ド・ニュイ・ル・プリューレ」2006 |

ブルゴーニュは底物でも割合いい値段がするので、デイリーに飲むには「安くて美味しい」物を探さないと財政破綻になってしまいます。このオート・コート・ド・ニュイは、安い割に以前飲んだ時の印象がかなりよかったのでリピートとなりました。そこそこ期待して開けましたが、以前の印象とは少し違うかなという印象でした。確かに美味しい味わいを持っていますが、抜栓後から飲み終えるまでが平板で、液の冷たさが口に残りました。でも値段からすれば優等生です。三国の道の駅で購入したほうれん草パスタを食してみました。

前回の「ル・プリューレ」2006 |

|

|

|

|

|

358

2010/12/16 |

|

| ■ シルヴァン・カティアール「ブルゴーニュ・ルージュ」2006 |

| 祖父は「モリニエ・カティアール」、父は「アンドレ・カティアール」で、1984年に父から独立する形で、シルヴァン・カティアールはドメーヌを設立しています。よって、モリニエやアンドレ名の古酒も僅かながら流通しています。タンニンは抑えながら果実味とのバランスの良さを生かすというのがここのドメーヌの基本方針のようです。まずはACブルでチェックです。透明感がありよい色合い。タンニンが少しざらつきますが、美味しい渋さです。果実味も十分ありますが、タンニンが少しだけ上に行って引っ張るという感じでした。かなり美味しい。上のクラスのヴォーヌ・ロマネ村名あたりも飲んでみたい気持ちになります。 |

|

|

|

|

|

357

2010/12/14 |

| ■ メゾン・ルロワ「ブルゴーニュ・ルージュ」2000 |

久々のルロワです。底物ですけどそこそこ期待して抜栓。濃いめの色合いですが透明感は十分です。抜栓直後から黒果実の香りと酸味がしっかりで、美味しい味わいがしばらくはそのまま続きました。逆に高まりはないのか?と心配し始めた頃には酸味が印象的になり、楽しませてもらえました。確かに美味しいのですが、何かさっぱり感が強くて、冷たい印象もありました。コルクはカビていましたが全く問題はありません。麺入りの広島風お好み焼きは焼くのが得意です。

「ブルゴーニュ・ルージュ」2001(2008.4.23 書き込み漏れのためここで)

「ブルゴーニュ・グラン・オルディネール」2006

「ブルゴーニュ・ルージュ」1999 1 2 |

|

|

|

|

|

|

|

356

2010/12/7 |

|

| ■ ジョルジュ・リニエ「モレ1erCru・クロ・デ・ゾルム」2004 |

ジョルジュ・リニエは価格の割には熟成感や味わいの高まりがあり、楽しく飲める有り難いワインのように思っています。今回は2004年もの。前回飲んだ印象がよかったのでリピートです。枯れた色合い、抜栓後の静かな香りが逆に高まりを予想させてくれて嬉しさが増しました。10分ほどで開いてきて、美味しい酸味をじっくりと味わわせてくれました。しかしながら2004であってもピークが近づいてきているように思え、値段の安さもうなずけます。早飲みワインとして買い込んでおきたいなあと財布と相談です。メニューは真鯛のカルパッチョ。庄川で仕入れたゆず胡椒をミックスして薫り高く美味しいカルパッチョになりました。

ジョルジュ・リニエ

「クロ・デ・ゾルム」1999

「ジュヴレ・シャンベルタン」2004

「クロ・デ・ゾルム」2004

「モレ・サン・ドニ」2006 >>288050

|

|

|

|

|

|

355

2010/12/2 |

|

| ■ ダルヴィオ・ペラン「シャサーニュ・モンラッシェ・レ・シャンブル」 |

ダルヴィオ・ペランの「シャサーニュ・モンラッシェ・レ・シャンブル」2005年ものです。このワイン、以前飲んだときにかなりよい印象があったので、同じビンテージの2005年ものを再び購入。ワクワクして開けてみると、香りは弱いもののよい色合い。しかし口にすると「あれ?なんだか微炭酸っぽい感じ。なぜ?」と疑問だらけ。微炭酸であるわけないでしょうが、舌の上で酸味がはじける感じでした。飲み終えるまでずっと同じような感じで、酸味が溶け込むというような感じはありませんでした。う〜ん。個体差があるのかな?もう1本あるので、再トライということになるでしょう。メニューは蕪とミニタマネギを丸ごと煮込んだポトフ。やっぱりうまい!

以前のレ・シャンブル

2008/9/24 2008/7/22 |

|

|

|

|

|

354

2010/11/24 |

|

| ■ 「シャトー・フィジャック」2002 |

|

サンテミリオン1er Grand Cru Classeのフィジャック。今年8月に開けてこれで2本目。本当はもっと寝かせておくべきレベルのワインでしょうが、前回飲んだ感想ではややインパクトに欠ける感じがしたので、寝かせるよりも飲んでしまった方がいいのではという判断です。濃い紫色で、杉の香りを始めとして黒果実系の香りが優しく漂っていますが、味わいは読み通りでそこそこの高まりはあったものの強いインパクトは感じられませんでした。カベルネ中心のセパージュならばもう少しインパクトが欲しい感じがしました。メニューは牡蠣のムニエル梅肉添えです。太った牡蠣でもぱくぱく食べられるあっさり感がたまりません。

2010/8/15「シャトー・フィジャック」2002

|

|

|

|

|

|

353

2010/11/21 |

|

■ フィリップ・パカレ「ボジョレー・プリムール」2010

|

今年のボジョレーの2本目。自然派醸造家のフィリップ・パカレは、私が大好きなマルセル・ラピエールの甥ということで期待感は十分でした(残念なことにマルセル・ラピエールは今年10月10日に60歳で亡くなっています)。味わいはまろやかでどこかが突出した感じがありません。甘みやラズベリーのような酸味がほのかに感じられフレッシュ感が十分で、多くの人に好まれる味わいでしょう。すっと飲めてしまいます。濃厚な料理と合わせると何だか料理に負けてしまいそうで、和風や簡単なおつまみでじっくり味わうほうが楽しめるような感じです。

Yomiuri on Line

「自然派ボージョレのマルセル・ラピエール氏が死去」

|

|

|

|

|

|

352

2010/11/18 |

| ■フレデリック・コサール「ボジョレー・ヴィラージュヴァン・ド・プリムール・ラパン」2010 |

| フレデリック・コサールの「ボジョレー・ヴィラージュヴァン・ド・プリムール・ラパン」の2010年もの。割高な印象のボジョレーですが、取りあえず予約しておいたワインです。以前飲んだのは2005年。以前の印象はかなり良かったと覚えています。久々に飲んでの感想ですが、造りはしっかりで透明感が高く、小花の香りがいっぱい感じられ、さらに後味に甘みが残る所など女性にも好かれるタイプでしょう。後味の木イチゴ風の酸味はなかなか秀逸で、もし値段が下がったら少しストックしておきたいくらいです。作り手のフレデリック・コサールのセミ・マセラシオン・カルボニック法の醸造技術はWinart58にて図入りで説明されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

351

2010/11/13 |

|

|

|

|

|

350

2010/11/12 |

|

|

|

|

|

349

2010/11/8 |

|

| ■ デュジャック・F&P「シャンボール・ミュジニー」2008 |

デュジャック・フィス・エ・ペールの「シャンボール・ミュジニー」2008。やはりデュジャック、きれいな色合いと透明感。抜栓時は静かな香りと味わいですが、10分もするとしっかり開いてきて美味しい酸を味わえました。モレやジュヴレと同じように、最後までしっかり維持できていて途中で崩れるようなことがありません。ゆったりと食事ができるワインです。今回のデュジャック・F&Pのモレ、ジュヴレ、シャンボールの連続テイスティングでは、ジュヴレの出来が良かったように思えました。2008ならとりあえずジュヴレ選択という感じです。

「ジュヴレ・シャンベルタン」2008

「モレ・サン・ドニ」2008 「モレ・サン・ドニ」2007

|

|

|

|

|

|

348

2010/10/31 |

|

| ■ デュジャック・フィス・エ・ペール「ジュヴレ・シャンベルタン」2008 |

前回のモレ・サン・ドニ2008はなかなか良かった訳で、今回はジュヴレ・シャンベルタン2008にトライです。素晴らしい透明感。香りは落ち着いていますが、酸の美味さを予感させるうれしい香り。味わいはきっちり、しっかりのジュヴレの明確な味わい。ピークはやや低めですが持続力があり、がっかりさせません。グロフィエのワインを思い出しました。今日のメインディッシュはロールキャベツ。巻くためにキャベツを茹でたり、ベビーリーフの盛り付けなどの手伝いをしました。パンは野々市のジョアンのものです。次回はシャンボール・ミュジニー2008に挑戦となるでしょう。

デュジャック・フィス・エ・ペール「モレ・サン・ドニ」2008

「モレ・サン・ドニ」2007 |

|

|

|

|

|

347

2010/10/23 |

|

| ■ デュジャック・フィス・エ・ペール「モレ・サン・ドニ」2008 |

色合いよし。香りは樽の香りがそこはかとなく生きていて心地よい。開けてすぐにぐぐっとくるキレのよい酸。そしてやや強めに表に出てくるタンニン。これはなかなかいいのではと思わせる味わいでした。前回、前々回のフーリエがいまいちだった分、評価は高くなってしまいますね。かなり盛り上がりますが、ピークはまあまあ。でも村名としては80点は付けられるでしょう。あと5年ぐらい寝かせて再度楽しみたいワインですね。写真下は白山麓「一向一揆の里」で買ってきて調理した「マコモ」のオイスターソース炒めです。この「マコモ」はメインにはなれないけど、よい食感を演出する名脇役ですね。

デュジャック・フィス・エ・ペール「モレ・サン・ドニ」2007 |

|

|

|

|

|

346

2010/10/21 |

|

| ■ フーリエ「シャンボール・ミュジニーVV」2008 |

| 前回の「ジュヴレ・シャンベルタンVV」2008は納得できない味わいだったので、このシャンボール・ミュジニー2008に期待して抜栓。色合い、透明感はよし。味わいはやや薄めの印象ですがタンニンはかなり迫ってきます。ジュヴレほどではありませんが、やはり微炭酸の舌触りです。アフターは生葡萄の酸っぱさが残ります。どうもフーリエの2008は私の好みではないようで、2005年あたりのあの味わいはどこへ?早く開けすぎ?いや、熟成に耐えるかどうかは超疑問です。せっかく撮った写真を誤って削除してしまったので、瓶のUP画像しかありません(>_<) |

|

|

|

|

345

2010/10/15 |

|

|

|

|

|

344

2010/10/10 |

|

| ■オーレリアン・ヴェルデ「オート・コート・ド・ニュイ・ル・プリューレ」2006 |

紫がかった色あい。香りは弱めですが、とてもよい素性を感じさせる嬉しい香りを漂わせています。タンニンがはっきりしていて、溶け込んでいるという感じではありませんが、美味しい清々しい渋さです。同様に酸もしっかりしていて、酸の美味しさも楽しめます。値段は安いのに滑らかでエレガントな印象です。最近飲んだ中ではとてもよくできているワインだと思えます。「ル・プリューレ(le

prieure)」は自社畑ということで、その点でも納得できます。輸入はRACINES(ラ・シーヌ)。社長の合田泰子さんは、名前だけにとらわれず、美味しいワインを探してきて輸入しているという印象があります。http://www.racines.co.jp/index.html

|

|

|

|

|

343

2010/10/9 |

|

| ■ ルイ・ジャド「シャンボール・ミュジニー」2002 |

ビッグビンテージの2002年のシャンボール・ミュジニーです。2002年も古酒の領域に入ってきて、なかなか手に入りにくくなってきているかと思いますが、予想よりもやや安めの価格で購入できて満足。では、味わいは?ということで期待して抜栓。最初からスパイシーな香りと味わいでしかもクリアー。さらにクリアーさを持続しながらも、時間とともに開き、芳醇な味わい。しかし、最近飲んだ中では、クリスチャン・クレルジェの「シャンボール・ミュジニー」1999が上のように思えましたが、よい味わいで満足できました。ルイ・ジャドはWinart54で「絶対的な品質への飽くなき挑戦」と題して、特集されています。創業は1859年で、150周年を迎えています。

クリスチャン・クレルジェ「シャンボール・ミュジニー」1999 |

|

|

|

|

|

342

2010/10/2 |

|

|

|

|

|

341

2010/10/1 |

|

| ■ジャン・グリヴォ「ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ラヴィエール」2007 |

前回に引き続き、ジャン・グリヴォの「ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ラヴィエール」ですが、今度は2007年ものです。2002が固かったので、さらに若い2007を開けるのはためらいましたが、意外と飲めるだろうという予想もありました。で、結果はその通り。タンニンも酸も固めですが2002と比べれば程よい飲みやすさでした。ということで、やはり2002年ものは開けるべきではない大物だったようです。そして2007年は早飲みでもまあいけるということだったようです。個人的にブルゴーニュに限って言えば、1999、2002、2005あたりがいいかな。安めで意外と美味しいのが2004。2001あたりは怖くてあまり買いませんね。

ジャン・グリヴォのまとめ |

|

|

|

|

|

340

2010/9/26 |

|

|

|

|

|

339

2010/9/20 |

|

| ■ミシェル・グロ「モレサンドニ・アン・ラ・リュード・ヴェルジ」2007 |

| いつも美味しい味わいで安心感のあるミシェル・グロ。ならばモレ・サン・ドニも美味しいだろうと抜栓。香りは酸っぱい花の香りに梅の風味もプラス。味わいは香り同様酸っぱいですが、すぐにもう一口いきたくなるフレッシュな甘酸っぱさです。タンニンはほとんど感じられず、酸っぱいと言いながらもすいすい飲めます。とてもとてもフレッシュな酸でした。畑はモレ・サン・ドニのヴェルジー通り(La

Rue de Vergy)の界隈にあるものと推測されます。クロ・ド・タールやクロ・デ・ランブレイ、ボンヌ・マールにも近いはずです。(mapはGooglemapを引用してマーキング) |

|

|

|

|

|

338

2010/9/15 |

| ■アンヌ・グロ「オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ」2008 |

アンヌ・グロの「ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ」2008年ものです。人気があり、なかなか手に入らないアンヌ・グロの底物ワイン。美味しいワインを造る作り手だけど、特に底物に人気が殺到しているようす。人気に乗り遅れるわけにもいかず、オート・コート・ド・ニュイとACブルは手に入れ、早速、オート・コート・ド・ニュイを抜栓。透明感が高く酸っぱい果実の味わい。少しの苦みも残る感じ。アルコールや旨味が鼻に抜けても、苦みが残る感じ。まだまだ開けてはいけないものを開けてしまいました。失敗したと思いながらも、酸っぱくて苦い味わいがこれまた料理を美味しくしてくれて、結局全部飲んでしまいました。さて残ったACブルはどうしたものでしょうか…。1本しかないから迷います。アンヌ・グロは、ドメーヌ・グロF&Sやミッシェル・グロと従兄弟になります。写真中は石灰土壌を意味したものかと思えるキャップシールのアンモナイト?のデザイン。写真下は当主のアンヌ・グロ(Winart41より引用)アンヌ・グロ

アンヌ・グロ「オート・コート ド・ニュイ」2007

「ACブル」2007

「シャンボール・ミュジニィ・ラ・コンブ・ドルヴォー」2005

|

|

|

|

|

|

|

|

337

2010/9/14 |

|

| ■ジョルジュ・リニエ「モレ・サン・ドニ・1erCru・クロ・デ・ゾルム」1999 |

以前開けたのは2004年もの。今回は1999ということで、かなり期待して抜栓。始めは閉じていましたが、10分で強く開き始め、香りも味わいも素晴らしいものとなりました。2004も十分でしたが、やはり1999はさらに奥深さと、強いアタックがありますね。さて、ジョルジュ・リニエはもう飲み尽くしてしまいました。クロ・デ・ゾルムが美味しいのは分かり、そして意外とジュヴレ・シャンベルタンが印象深かったかなと…。

ジョルジュ・リニエ「ジュヴレ・シャンベルタン」2004

「クロ・デ・ゾルム」2004

「モレ・サン・ドニ」2006 |

|

|

|

|

|

336

2010/9/4 |

|

| ■ペロ・ミノ「ブルゴーニュ・ルージュ」2008part2 |

今なお暑い夏。こういうときは酸の効いたピノを開けようということで、少し前に飲んだペロ・ミノのACブルを抜栓。相変わらず超フルーティな味わいです。ヌーボーでさえこの酸には及ばないでしょう。酸を味わいたい人ならお勧めですが、酸が嫌いな人には向いていないかもというところでしょうか。やや平板にはなりますが、1時間経っても酸はしっかりしているので、飲み終わりになっても目がしゃきっとします。さらにトマトとバジルの冷製パスタですっきりです。麺は細麺を柔らかくゆで、冷たく冷やすのが美味いですね。

ACブル2008 ACブルVV2008 |

|

|

|

|

|

335

2010/8/31 |

|

| ■ ジョルジュ・リニエ「ジュヴレ・シャンベルタン」2004 |

モレ・サン・ドニの生産者が造る「ジュヴレ・シャンベルタン」。ジュヴレの村名にしては値段が安いのでちょっと心配でしたが、開けてみることに。枯れた色合いで透明感が高く香りもとてもいい。味わいは酸もタンニンもきれいで、しかもストレートに迫って来る感じ。ジュヴレらしいはっきりとした味わいですが、基本的にこれはジョルジュ・リニエの味わいだなと納得させられる味わいです。しかもすっかり酔わされました。とても美味しくてどこかで見つけたらリピ買いになるでしょう。写真は夏野菜入りのペンネ。

「モレ・サン・ドニ・1erCru・クロ・デ・ゾルム」2004

「モレ・サン・ドニ」2006

|

|

|

|

|

|

334

2010/8/28 |

|

| ■ クリスチャン・クレルジェ「シャンボール・ミュジニー」1999 |

| クリスチャン・クレルジェはヴージョに本拠を置く生産者。そしてこのシャンボールの村名ワインは、1erCruのレ・シャルム(Les

Charmes)に隣接する畑の葡萄を主体に醸造されたもののようです。さらに平均樹齢は50年ということで、中身は相当1erCruに近い村名ということになるでしょうか。しかもビッグビンテージの1999年ものです。枯れた色合いですでに飲み頃を迎えていました。透明感は低いのですが素晴らしい酸です。30分もすると十分に開いて最高の味わいを見せてくれました。あまりの高まりにすいすいとは飲めなくなり、これは1本で2本分飲んだような満足感を味わえました。地図の印の部分がレ・シャルムの界隈。(Googlemapより引用してマーキング) |

|

|

|

|

|

333

2010/8/27 |

|

| ■ ドメーヌ・ペロ・ミノ「ブルゴーニュ・ルージュVV」2008 |

| 前回に引き続きペロ・ミノですが、今回はVV(VieillesVignes古樹)です。前回に比べて色合いは濃く、味わいはフルーティさにさらに樽香も感じられ、熟成感のあるピノの旨味が漂ってきます。洗練された味わいですいすい飲めますが、奥深さは弱いようです。写真右はドメーヌ当主のクリストフ・ペロミノ。Winart43では「自分に素直になって軽やかなワインを造る、かつての濃厚抽出派」として紹介されています。アンリ・ジャイエの教えを受け、昔行っていた長期の低温浸漬+強抽出をやめ、「しなやかに優しく、すっきりと軽く、透明感のある味わい」を目指しています。(写真右はWinart43より引用) |

|

|

|

|

|

332

2010/8/23 |

|

| ■ ドメーヌ・ペロ・ミノ「ブルゴーニュ・ルージュ」2008 |

ペロ・ミノはモレ・サン・ドニのドメーヌで、父アンリ・ペロ・ミノの畑を受け継いで現在はクリストフ・ペロ・ミノが生産しています。アンリ・ペロ・ミノから受け継いだ畑は「アンリ・ペロ・ミノ」名で販売し、クリストフが自分で買い入れた畑でできたワインにはアンリの名前は入っていません。薄い色合い。とてもとてもフルーティ。しかし出来たてのフレッシュさからくるフルーティさではなく、しっかりと醸造されたピノの酸の美味しさを味わうという感じ。30分過ぎるとやや平板になっていきますが、こんなに美味しいピノは毎日でも飲みたいと思ってしまいます。

2009/8/15 ペロ・ミノのACブルとACブルVV2007 |

|

|

|

|

|

331

2010/8/19 |

| ■ ジョルジュ・リニエ「モレ・サン・ドニ・1erCru・クロ・デ・ゾルム」2004 |

| お約束通りクロ・デ・ゾルムを開けました。ただし2004年ものですが…。1999はまだ開けません。薄い色合い。抜栓時はやや苦みを感じ、黒砂糖のニュアンスもあり香ばしい不思議な感覚。1時間もするとぐっと高まりました。基本的にストレートのドライな感覚で、美味しい味わいが力強く迫ってきます。力強さの中に奥深さを求めて味わうというスタイルでしょうか。クロ・デ・ゾルムの畑はおおよそこの辺り。グランクリュのClos

de la Rocheは西隣の畑。(mapはGooglemapから引用しマーキング) |

|

|

|

|

|

|

|

|

330

2010/8/15 |

| ■ 「シャトー・フィジャック」2002 |

今日は久しぶりにボルドー右岸サンテミリオンのワインを開けてみました。格付けはサンテミリオン1er

Grand Cru Classeです。サンテミリオンというとメルロー主体ですが、このフィジャックはカベルネソーヴィニヨン35%、カベルネフラン35%、メルロー30%のセパージュとなっています。濃いが明るい色合いです。スパイシーさが前面にありますが、特別な癖がなく飲みやすいワインです。Winart37では「砂利土壌のカベルネこそが個性の中心なのだから、フィジャックが目指すべきは長期熟成型のポイヤクやマルゴーの方向性であって、砂利土壌のメルロ的なものではないはずだ」と、迷い続けるシャトーの方針に檄を飛ばしています。

写真下右:じゃがいもの明太子バター焼き。簡単ですけど美味いです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

329

2010/8/7 |

|

| ■ ドメーヌ・ジョルジュ・リニエ「モレ・サン・ドニ」2006 |

| モレ・サン・ドニは北はジュヴレ・シャンベルタン、南はシャンボール・ミュジニーに挟まれた村。ジョルジュ・リニエは肥料は堆肥のみ、醸造は天然酵母のみ使用。透明感はやや低め。十分な酸。タンニンは舌に残るかと思えるほどしっかりしていますが、すぐに舌の上で消えていく感じで心地よい。わずか5分でかなり開いてきて、芳醇な味わいになりました。早く開く分だけ、落ちていくのもやや早めで、30分もするとやや平板な印象になりました。それでも村名にしてこの味わいはとても嬉しい。しばらくしたら1erCruの「クロ・デ・ゾルム」を開けてみたいと思います。 |

|

|

|

|

|

328

2010/7/30 |

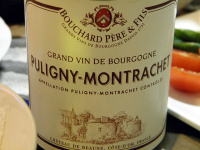

| ■ ブシャール・ペール・エフィス「ピュリニィ・モンラッシェ」2007 |

| ピュリニィ・モンラッシェは村名ワインでも結構いい値段がして、デイリーでは飲めない代物。しかしブシャールの安めのものが売りに出ていたので購入してみました。柑橘系の香りと味わいが素晴らしく、最初はグレープフルーツのような渋みが舌に当たりましたが、徐々にこなれて甘みが出てきました。濃さを主張する白が多い中で、やはりいいものは飲み手を飽きさせないですね。ブシャール・ペール・エ・フィスについては、Winart39で「ドメーヌ対ネゴシアンの図式への視点」として特集が組まれています。メニューは蛸の中華風カルパッチョ。右はブシャール社のマークで、犬が吠えているような感じで、愛想なく媚びない感じがヨーロッパらしくて素晴らしい! |

|

|

|

|

|

|

|

327

2010/7/26 |

| ■フェヴレ「ニュイ・サン・ジョルジュ・1er・ヴィーニュ・ロンド」2006 |

フェヴレのニュイ・サン・ジョルジュのプルミエ。畑の場所はニュイ・サン・ジョルジュの北のエリア。すぐ南には以前飲んだロベール・シュヴィロンのブスロの畑もあります(mapはWinart55より引用してマーキング)。きれいな色、香りは静か。口に含めばタンニンがぐっと舌に乗って来る感じで、流石フェヴレらしいアタック。このままアタックだけでは済まないだろうという予感をさせる味わいでしたが、結果はまあまあ。フェヴレらしさは十分満喫できましたが、ヴォーヌ・ロマネに近いから?味わいは何となく焦点が定まらず。この畑は、ジョルジュ・ミュヌレやルロワも所有しています。写真右はテクニカルディレクターのジェローム・フルース(Winart55より)

ジャン・グリヴォ「1er・レ・ロンシェール」2000

ロベール・シュヴィヨン「1er・レ・ブスロ」2006

ジャン・ジャック・コンフュロン「レ・フルリエール」2001 2005 |

|

|

|

|

|

|

|

326

2010/7/21 |

| ■ クリスチャン・ビネール「カイザースベルグ」2007 |

| クリスチャン・ビネールの「カイザースベルグ」エクストラ・ブリュット2007年ものです。シャンパーニュは基本的に高いのでクレマンで。今日はアルザスのクレマンを試してみました。これは基本的にシャンパンと同じ製法。瓶詰めの際の門出のリキュールも入れてない正統派エキストラ・ブリュットです。きれいで細かい泡。味わいはレモンと蜂蜜風な感じで若々しいですが、酸とミネラルがしっかりしていて固い感じが伺えます。ピノ・オーセロワ75%

ピノ・グリ25%。それほど安い物ではないですが、しっかりとした造りのものとしては、いい買い物かもしれません。中:アルザスの場所。(mapはGooglemapより引用しマーキング)

右:頂いたズッキーニを調理。 |

|

|

|

|

|

|

|

325

2010/7/16 |

|

| ■ ルフレーヴ「マコン・ヴェルゼ」2008 |

本当に暑くなってきた。きりりと冷やした白を飲もうというわけで、ルフレーヴのマコンを開けました。ルフレーヴのラインナップはどれも値段が高いので、飲めるのはマコンぐらい。ちなみにマコン地区での生産は2004年からの開始で、まだ実績は少ないですが、フルーティですっきりとした押しつけがましくない味わいがとても美味しい。しかし前回飲んだ2006年物と比べると何だか薄く感じてしまう。酸もやや弱めで時間が経過しても膨らみは弱い。しかし、だからこそ和食にも合わせられるバリエーションの広さもあるという利点もあるかも?です。少しずつグレードを上げて試していきたいルフレーヴですが、同じ値段ならピノの赤を買ってしまいそうです。

2008/8/21ルフレーヴ「マコン・ヴェルゼ」2006 |

|

|

|

|

|

324

2010/7/10 |

|

|

|

|

|

|

|

323

2010/7/3 |

■ドメーヌ・アンリ・グージュ「ニュイ・サン・ジョルジュ」2007

アンリ・グージュの本拠地ニュイ・サン・ジョルジュの村名ワインです。抜栓時は香りも味わいも閉じた状態。時間と共に香りは増し、少しの獣臭に苔むした香りが混ざり複雑さが出ましたが、広がりは少ない香りです。酸は丁度良いくらい。さらなる高まりを期待しましたが、そこそこで終了。以前飲んだACブルと比べるとやや上ですが、ACブルの方が値段の割にすっきり感があるように思えます。写真中はパプリカとエリンギと豚肉のピリ辛ソース炒め、写真右はボトル裏ラベルのドメーヌの畑のマップ。

2010/1/6 「ブルゴーニュ・ルージュ」2007

|

|

|

|

|

|

|

|

322

2010/7/1

|

|

| ■ ジャン・ジャヴィリエ「ヴォルネイ」2006 |

| 「や○や」で見つけたヴォルネイ。生産者の情報は全くなし。でも、ヴォルネイの村名ワインならば、そこそこの味わいがあるだろうということで購入。薄い色合いと薄い味わい。酸はそこそこあってルモワスネのような感じ。1時間経ってもあまり変化はなかったけれど、1時間半でぐっと深まってきました。いやぁ慌てて飲まずにいたのが本当によかったです。ワインはじっと待って飲むものですね。ヴォルネイはマイナーな感じがしますがWinart36でもダルヴィオペラン、ヴァンサンペラン、ブルーノフェーブルなどのヴォルネイを写真で紹介しています。(mapはWinart36より引用してマーキング) |

|

|